Ahora, cuando se abre un debate sobre la posible desaparición o no de la esmerada caligrafía tradicional sustituida por la nerviosa pulsación de la yema del dedo en el teclado, acaso convenga pasear la mirada por esos cuadernos enormes de inusitada caligrafía ciudadana, hojas extendidas sobre la piedra, piedra alargada en murales, trazos de manos cabalgando sobre vagones de metro o de ferrocarril, arabescos en el cierre de los comercios, mensajes a veces denunciadores y a veces crípticos, ciudades sobre cuya piel desfilan los tatuajes.

Ahora, cuando se abre un debate sobre la posible desaparición o no de la esmerada caligrafía tradicional sustituida por la nerviosa pulsación de la yema del dedo en el teclado, acaso convenga pasear la mirada por esos cuadernos enormes de inusitada caligrafía ciudadana, hojas extendidas sobre la piedra, piedra alargada en murales, trazos de manos cabalgando sobre vagones de metro o de ferrocarril, arabescos en el cierre de los comercios, mensajes a veces denunciadores y a veces crípticos, ciudades sobre cuya piel desfilan los tatuajes.

Ahí están, desde hace mucho tiempo, denostados o aplaudidos, perseguidos o aclamados, los graffiti.

Yo recuerdo, hace ya más de cuarenta años, la noche del 13 de mayo de 1968 – tal como he contado en mi libro «París, mayo 1968» -, cuando en el taller Brianchon (en Bellas Artes) de la capital francesa, unos cuantos miembros de aquella Escuela decidieron poner en marcha los primeros afiches que, junto a graffitis y a octavillas, inundaron la ciudad entera. Había más afiches que graffitis, pero lo importante era la comunicación anónima y espontánea en un mundo que aún no soñaba con los móviles.

En las ebulliciones subterráneas de la globalizacíón los convocantes utilizan la instantaneidad de los mensajes, su prodigiosa movilidad, pero también se apoyan sobre el inmovilismo de los muros, aquellos que nos recuerdan, cada vez que pasamos ante ellos, que la calle puede ser una herramienta de expresión. Son las ventanas abiertas en el muro, párpados violáceos, explosiones cárdenas, piedras con voz.

En el pasado mes de abril un número especial de de la Revista «Cultura Escrita- Sociedad» (Ediciones Trea) dedicó un gran dossier a los graffiti en el mundo con la colaboración de universidades españolas y americanas, y estudiaba el fenómeno de los espacios con sus dibujos de palabras como ritos de paso. Realmente cumplen sus ritos estos signos y trazos y muchas veces a la luz de noche surgen entre la caligrafía y la imaginación inquisiciones sorprendentes que nos resumen el pasado o nos proyectan al futuro.

Nos solemos volver mirando a estos graffitis que nos miran. Son ventanas en el muro que nos abren su dibujo.

(Imágenes:-1.-Art Crimes: Blackbooks: Mixed 2005.-.-Rip, OI crew.-Puerto Rico.-graffitti.org/2.-Art Crimes.-Stucko (digital) Mixed 2005.-graffiti.org/3.-Art Crimes: September 11. Murals.-«Remember 9-11-01» by Phymeone.-Wallmuts Crew, 2001.-in L.I.C. Queens.-graffitis.org/ 4, -.Art Crimes: Sketches.-Blacbooks.- snoc.-graffiti.org/5.-Art Crimes Blackbook: Letters, San Diego.-California.-USA.-2005.-graffiti.org)

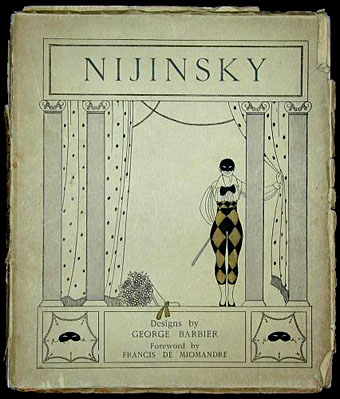

«Yo he aprendido más de los ataques que de los elogios. Aun en los más despiadados hay un toque de plausibilidad. Siempre hay algo embarazoso en los elogios incondicionales. Uno sabe, en el fondo de su corazón, que no se lo merece». Eso le decía uno de los grandes reseñistas de los años veinte,

«Yo he aprendido más de los ataques que de los elogios. Aun en los más despiadados hay un toque de plausibilidad. Siempre hay algo embarazoso en los elogios incondicionales. Uno sabe, en el fondo de su corazón, que no se lo merece». Eso le decía uno de los grandes reseñistas de los años veinte,

«Se puede concebir para el paisaje como para la figura humana, una exaltación extrema de la belleza del trazo que es, tal vez, uno de los criterios más seguros para distinguir al dibujante mediocre del verdadero: éste respeta enteramente las proporciones, mientras que aquél, con frecuencia, las pisotea«. Esto escribe Carl Gustav Carus en su «Viaje a la isla de Rügen. Tras las huellas de

«Se puede concebir para el paisaje como para la figura humana, una exaltación extrema de la belleza del trazo que es, tal vez, uno de los criterios más seguros para distinguir al dibujante mediocre del verdadero: éste respeta enteramente las proporciones, mientras que aquél, con frecuencia, las pisotea«. Esto escribe Carl Gustav Carus en su «Viaje a la isla de Rügen. Tras las huellas de

«Quiero escribir de día

«Quiero escribir de día

«Tú has formado mis entrañas,

«Tú has formado mis entrañas,

Me detengo ante este portal de la madrileña calle Alfonso Xll, número 4, donde nació en 1883

Me detengo ante este portal de la madrileña calle Alfonso Xll, número 4, donde nació en 1883

Esquinas, ojos, planos.

Esquinas, ojos, planos.

«Por el aire vuela el cardo, aunque el viento esté sereno,

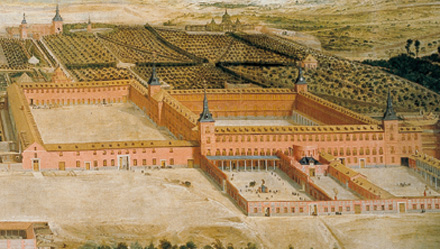

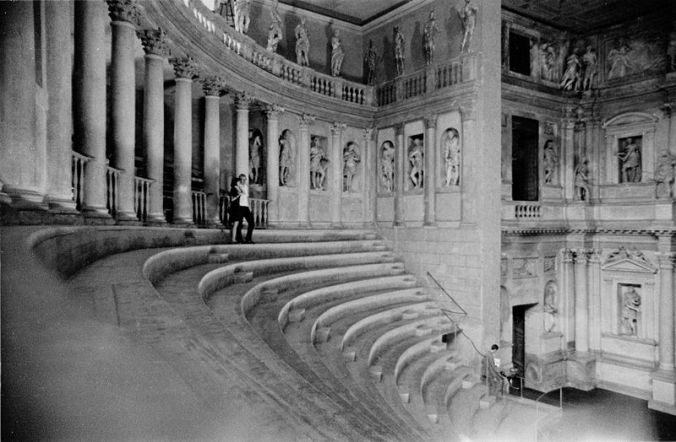

«Por el aire vuela el cardo, aunque el viento esté sereno, Paseo por este Retiro madrileño de hoy, descendiente de aquel Buen Retiro de tantos espectáculos y acontecimientos. Avenidas desiertas bajo los árboles, soledad de paisajes que guardan aquí, cerca del Casón (que fuera pabellón de fiestas de aquel Palacio) el brillo de los maravedís que se gastaron, el sonido de las pompas, danzas, justas, reuniones literarias, comedias, banquetes y corridas de toros de aquellos carnavales de 1637. El 15 de febrero de aquel año – cuentan Jonathan Brown y J.H. Elliott («Un Palacio para el Rey«) (Alianza) –Felipe lV (que había participado en un banquete en casa del banquero genovés Carlos Strata en su casa de la Carrera de San Jerónimo) acompañado por el Conde Duque de Olivares se encaminó al Retiro a a la luz de las antorchas. Quince cuadrillas de jinetes, vestidos de negro y plata, entraron en el coso a los acordes de la música; luego hizo su entrada el rey, también de negro y plata, y los jinetes se dividieron en dos grupos, uno encabezado por el rey y otro por Olivares. En este momento hicieron su aparición en el coso dos carros triunfales que arrastraban bueyes disfrazados de rinocerontes, situándose uno a cada lado del palco de la reina. Las diversiones prosiguieron durante tres horas y el coste de aquella fiesta ascendió a 70.000 ducados.

Paseo por este Retiro madrileño de hoy, descendiente de aquel Buen Retiro de tantos espectáculos y acontecimientos. Avenidas desiertas bajo los árboles, soledad de paisajes que guardan aquí, cerca del Casón (que fuera pabellón de fiestas de aquel Palacio) el brillo de los maravedís que se gastaron, el sonido de las pompas, danzas, justas, reuniones literarias, comedias, banquetes y corridas de toros de aquellos carnavales de 1637. El 15 de febrero de aquel año – cuentan Jonathan Brown y J.H. Elliott («Un Palacio para el Rey«) (Alianza) –Felipe lV (que había participado en un banquete en casa del banquero genovés Carlos Strata en su casa de la Carrera de San Jerónimo) acompañado por el Conde Duque de Olivares se encaminó al Retiro a a la luz de las antorchas. Quince cuadrillas de jinetes, vestidos de negro y plata, entraron en el coso a los acordes de la música; luego hizo su entrada el rey, también de negro y plata, y los jinetes se dividieron en dos grupos, uno encabezado por el rey y otro por Olivares. En este momento hicieron su aparición en el coso dos carros triunfales que arrastraban bueyes disfrazados de rinocerontes, situándose uno a cada lado del palco de la reina. Las diversiones prosiguieron durante tres horas y el coste de aquella fiesta ascendió a 70.000 ducados.