«–¿Vienes a comer, hijo? Ya está aquí la comida.

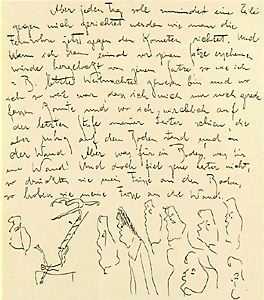

Leocadio Villegas escribía y escribía un cuento apoyado en la mesita del salón, daba toques y retoques incansablemente a una escena y a unos personajes. De reojo vio entrar a su madre levantando la sopera humeante.

–¡Vamos, hijo, vamos, que esto se enfría, deja eso ya!

–¡Es que estoy terminando una cosa, madre –balbuceó–, acabo ahora mismo!

–¡Siempre igual, Leo! Luego sigues. ¡Ahora, a comer! ¡Vamos, venga a comer!

Leocadio Villegas se levantó como pudo y casi sin dejar de escribir alcanzó la mesa. En un borde, mientras le servían, seguía escribiendo y escribiendo. Como siempre, le parecía todo apasionante, aquel comedor, la casa, aquella mesa familiar, aquel mantel de flores. Veía a su lado, sin dejar de escribir, la gruesa muñeca de la mano de su madre y sus dedos gordos y sonrosados que estaban dejando su plato de sopa y se puso a escribir sobre ellos, sobre aquellos dedos, la forma, las uñas rojizas y rotas que tanto habían fregado y lavado, intentaba profundizar algo más en ellos, cuando aquellos dedos desaparecieron en busca de otro plato y sólo quedó en el espacio de su mirada el redondel de la sopa caliente con los fideos como lombrices blancas y los cubiertos a un lado, preparados, los dos cubiertos hermanos sobre el mantel, el tenedor y la cuchara, ¡ah, los cubiertos, el tema de los cubiertos!, se dijo Leocadio mientras escribía y escribía sobre los cubiertos, el lomo curvo y plateado de la cuchara, las púas del tenedor como tridente, él estaba a punto de imaginar viajes en el espacio con tenedores trinchando nubes, con cucharas de cuencos de luna y silenciosas soperas iluminadas, cuando una voz le sobresaltó:

–¿Pero no empiezas a comer, hijo? ¿Pero qué haces? ¿Es que hasta aquí vas a seguir escribiendo?

Sí, escribía, escribía. No puedo, no puedo dejar de escribir. ¿Y esta voz? ¿Y el poderío de la voz de mi madre? Le venían a la pluma todas las voces escuchadas en su infancia, o mejor dicho, la misma voz de su madre en los agudos y en los graves de las habitaciones cerradas, él correteando ante las voces maternas que le perseguían, “¡ven aquí, Leo, abróchate los zapatos! ¡Leo, que te acabes esto, que no pegues a tu hermana, que no te manches!”, sí, ahora Leocadio escribía febril sobre las voces que le perseguían, había apartado el plato de sopa y los cubiertos como motivo literario y perseguía esta vez a las voces como mariposas hincándoles el alfiler de la pluma, ¡aquí! ¡allí!, voces como recuerdos, ¡allí! ¡aquí! las perseguía escribiendo, era un ahogo, una carrera interminable, escribía, ¡sí, por fin escribía!, estaba corriendo mientras escribía describiendo, se había alejado del mantel, de la mesa, de la familia, había abandonado la casa, ¿dónde? ¿dónde estaba ahora?

–Bien, si no quiere comer –escuchó la ronca voz de su padre–, que no coma. Lo único que le gusta es escribir –y atronó indignado dando un puñetazo en la mesa–:¡Pues ya cenará!

No, de verdad que Leocadio no sentía el hambre. Le pasaba siempre durante el acto de escribir. Podía aguantar sin comer y sin dormir a lo largo de horas, Ahora, cuando recogieron el mantel de la mesa y toda la familia pasó a tomar café, él se desplazó hábilmente a otra mesita cercana a la ventana y, como siempre, quedó absorto por cuanto veía, por aquellos dibujos malvas en las tacitas blancas que su madre estaba distribuyendo y que él describía, por aquel aroma del fuerte café y el humo del puro de su padre que él ahora miraba fijamente y al que describía mirándolo y describiéndolo, describiéndolo y mirándolo de hito en hito, sin dejar diluirse las volutas grises en el aire y sin apartar tampoco sus dedos de la página.

“¡He de llegar, he de llegar al Concurso!”, se decía Leocadio conforme seguía escribiendo todo aquello. “¿Es posible llegar a escribirlo todo, llegar a ser escritor total, escribir a la vez sensaciones y emociones, este rictus, por ejemplo, de la cara de mi madre, el resoplido que acaba de soltar mi padre leyendo el periódico, este volumen de los muebles, la luz de la tarde, la memoria y el sueño, todo, todo es posible escribirlo?”. “No, no debo distraerme”, escribió en el papel que sostenía apoyado en sus rodillas, y anotó nervioso que se estaba distrayendo no sabía por qué, que se le estaba yendo el cuento de repente en disgresiones inútiles, sobre todo superfluas, sí, superfluas, se dijo escribiendo. “No, no puedo seguir así”.

Ya habían terminado todos el café y se habían ido de la habitación a sus quehaceres dejándolo solo y Leocadio Villegas tuvo la tentación de escribir en ese momento sobre su soledad, sobre la soledad que le rodeaba, pero pronto se contuvo. Miró de reojo su reloj mientras seguía escribiendo. “He de entregar esto dentro del plazo –escribió–, he de acelerar, cumplir los plazos, porque si no, ¿para qué escribo?”. Escribió una línea sobre el por qué escriben los escritores, sobre las razones de aquel afán, pero se dio cuenta enseguida de que seguía desviándose peligrosamente del centro del cuento y yéndose por vericuetos otra vez superfluos que no le llevaban a ninguna parte. “He de centrarme, mantener la tensión –se dijo finalmente–, adquirir velocidad”.

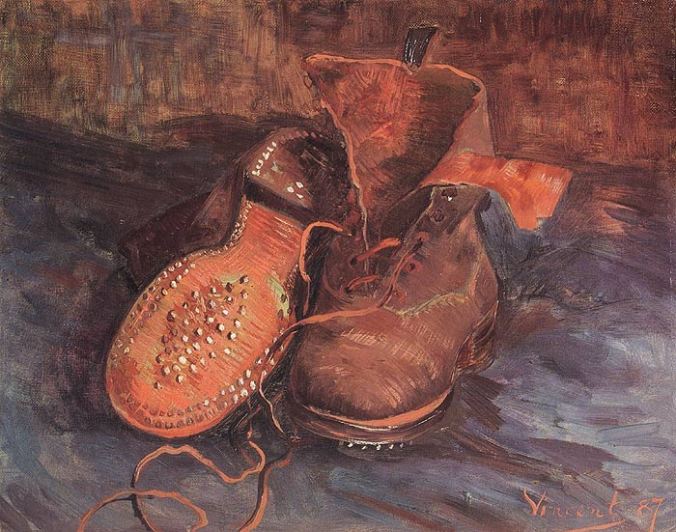

Quiso hacer un alto brevísimo en su tarea y con los papeles y la pluma en la mano se fue hasta el vestíbulo y, como pudo, se puso una chaqueta y salió rápidamente de la casa. Bajó los escalones de tres en tres, deseando llegar al portal para volver a escribir. Pero ya aquellas escaleras le estaban suscitando temas literarios, escenas policíacas y de misterio, cosas que él había leído y que desearía recrear. ¡Ah, este gran tema de las escaleras y los escalones –se dijo mirándolas de reojo mientras bajaba muy deprisa–, este gran tema tan cerca para escribir sobre ellas, las escaleras de amores y de odios, los crujidos y la levedad de los zapatos volando y bajando velozmente las vueltas del caracol! Hubiera querido escribir conforme descendía, como lo había hecho caminando Eckermann con Goethe mientras los dos paseaban, ¿pero quién era Eckermann para los lectores?, ¿quién era Goethe? ¿alguien los había leído?. “Entonces –se dijo casi sin aliento al llegar al portal–, ¿es que acaso estoy preocupado por los lectores, es que estoy escribiendo para ellos?”. Pero ya el portal también con sus azulejos blancos y rojos y los dibujos de sus maderas le atraían como tema literario y no tuvo más remedio que pararse y escribir sobre ellos apoyando el papel en la pared. Tomó notas allí torpemente, pero notas interesantes, al menos muy interesantes para él, esbozos, apuntes e incluso descripciones de aquellos azulejos que le traían recuerdos de umbrales y hasta de paisajes ya que las asociaciones de las ideas le llegaban ahora muy deprisa, casi febrilmente, y en determinado momento tuvo necesidad de calmarse y de dominarse, porque una voz interior le decía de nuevo: “Te estás alejando otra vez, Leo, del centro del cuento; te estás distrayendo en temas secundarios. No, no puedes continuar así”.

Entonces salió del portal. El tráfico de la ciudad le pareció un inmenso tema literario que él ya no podía abarcar. Como escritor le estaban llamando la atención a la vez los autobuses rojos y los coches trepidantes, los ruidos de las motos y las conversaciones mezcladas, el parpadeo de los semáforos y aquel clima especial del aire urbano en polución. Todo al mismo tiempo se le ofrecía como motivo enorme. “No –se repitió–. He de concentrarme en algo, he de elegir y, sobre todo, he de cumplir el plazo que me he impuesto”, se dijo pensando en el Concurso y enseguida llamó a un taxi. Notó, sin embargo, que aquella llamada y aquel movimiento de su mano en el aire no podía ya describirlos como él hubiera querido porque el taxi se detenía ya, se abría la portezuela y él entraba dando rápidamente la dirección de la estación. Sentado, iba pensando en el pequeño tren que le esperaba pero estaba viendo ahora tantas cosas atrayentes desde su ventanilla, tanta literatura se movía en la calle, que de nuevo no tuvo más remedio que ponerse a escribir en aquellos papeles que sostenía en sus rodillas y a grandes rasgos fue registrando todo cuanto veía.

–¿Es usted de aquí, de la ciudad? –le preguntó el taxista.

Leocadio asintió con la cabeza sin dejar de escribir porque no esperaba que nadie le hablase mientras él trabajaba y aquel principio de diálogo irrumpía de pronto en su relato de forma tan brusca y a la vez tan sugerente que lo anotó, por tanto, tal y como venía y así fue contestando como pudo a las preguntas del taxista mientras, a la vez, las escribía con rapidez, como escribía también las respuestas, las suyas y las del taxista, porque aquel diálogo –se dijo– estaba dando ahora una enorme frescura al cuento sin apartarlo de su centro, “porque yo creo –escribió– que no, no me está apartando de mi centro, sino que, al revés, está dando a todo esto una gran agilidad inesperada”.

Copió, pues, todo el diálogo detallado entre el taxista y él, ya que le pareció muy interesante, pagó a la puerta de la estación y atravesó deprisa los andenes en busca de su tren. No pudo escribir nada sobre el andén a pesar de que llevaba en la mano la pluma y el papel mientras se abría paso entre la muchedumbre y a pesar de cuantas tentaciones literarias le estaban ofreciendo aquellas altas cristaleras, aquellas bóvedas sonoras de las naves y los modernísimos trenes plateados dispuestos ya para salir. ¡Ah, las estaciones! –se dijo durante un momento alcanzando ya con su pie el estribo del vagón y volviéndose para verlas–, ¡las estaciones nevadas de Tolstoi en “Ana Karenina”, las estaciones de Somerset Maugham, las estaciones de Graham Greene!… Hubiera seguido evocando aquellos andenes que ahora se empezaban a mover suavemente conforme el tren arrancaba, o mejor aún, hubiera querido escribir sobre ellos mientras él se movía ya y se alejaba de pie en la plataforma del vagón, pero no consiguió hacerlo. Le empujaban las gentes hacia un pasillo que enseguida vio también como tema literario, un pasillo misterioso que le recordaba enigmas de Agatha Christie. “Todo es literatura” –se dijo mientras iba buscando su asiento–, sí, todo tiene una gran emoción”. Nada más sentarse en su butaca y cruzar las piernas se quedó subyugado por cuanto le rodeaba. “Todo, todo es literatura –se repitió mirando en derredor–. Pero, ¿cómo voy a poder describir todo esto?”. Sin embargo, por un impulso de su vocación, se inclinó de inmediato sobre el papel y, como había hecho siempre en su vida, se puso a escribir febrilmente. Escribía ahora de aquella velocidad alada en los cristales de las ventanillas, de los rostros de los viajeros, del horizonte de las tierras, de nuevo de la velocidad, otra vez de los ojos y los labios de los que viajaban, del rumor de sus conversaciones, del suave y acompasado traqueteo, y fue precisamente aquel rítmico traqueteo moviendo imperceptiblemente su cuerpo el que le fue transmitiendo poco a poco una somnolencia benefactora y un sueño horizontal, rectilíneo, vertiginoso y a la vez muy plácido que le hizo abandonar suavemente la pluma de sus dedos y recostar la cabeza en el respaldo de su asiento. Soñó entonces que no escribía, que no podía escribir. El tren se lanzaba sin él por caminos desconocidos y él se quedaba viéndolo partir sin poder hacer nada, sin poder registrar su movimiento. Él, que había soñado tantas veces con poder escribirlo todo, ahora no conseguía describir un simple sueño en forma de tren, con sus ventanillas iluminadas y sus viajeros moviéndose. El tren se iba alejando de su realidad e iba haciéndose sueño difuso que Leocadio no podía atrapar, lo onírico se le escapaba burlándose de él. “¡No puedo, no puedo escribir lo que sueño, únicamente puedo soñar!”, se decía angustiado sin lograr despertarse. El tren proseguía la marcha a la misma velocidad que el sueño y así la mantuvo todo el tiempo y sólo se detuvo al final, al abrir Leocadio los ojos y recuperar la pluma entre sus dedos.

Entonces bajó del tren. Tenía ya poco tiempo para entregar su cuento. Sabía dónde estaba reunido el jurado y a qué hora exacta terminaba el plazo. Corrió y corrió por las calles con la pluma y el papel en la mano, sin mirar a los lados para no ser tentado por la literatura. “¡He de llegar!” –se decía sin dejar de correr– “¡he de alcanzarlo!”. Corría y corría en un esfuerzo titánico por dar intensidad a su final, por dar tensión a su relato. Al fin vio la gran casa iluminada donde estaba reunido el jurado, empujó de un golpe la puerta y entró. El jurado repasaba a esa hora los cuentos presentados y lo hacía en una mesa larga y solemne; apenas advirtió la presencia de Leocadio. Leocadio quedó en la puerta subyugado. Le estaba fascinando aquella imagen literaria de la gran habitación, aquella larga mesa repleta de relatos y aquellos hombres deliberando, meditando y sopesando. “¡Ah, los jurados!” –se dijo allí Leocadio completamente paralizado por el espectáculo, contemplando absorto a aquellos hombres –“¡Ah, los grandes jurados de Dostoievski, de Dürrenmatt, de Kafka…!”, suspiró. Se acercó cauteloso a la primera silla que encontró, y antes de que pudiera escapársele aquella estampa literaria que él consideraba única en su vida, se puso a describirla. Escribía, como siempre, febrilmente. Escribía, escribía, escribía.

Mucho tiempo después, cuando ya iba a clausurarse todo e iban a cerrar el edificio, el presidente del jurado se levantó y desde lejos, contemplando al escritor solitario y tenaz, le advirtió en alta voz:

–Vamos a concluir, caballero… Parece que es usted el último que falta… Si tiene la amabilidad de entregarnos…

Pero Leocadio no entregaba, no, no entregaba nunca. Le fascinaba ahora aquella imagen del presidente en pie y aquella voz armoniosa que estaba resonando en la habitación enorme. Él escribía, escribía, escribía…»

José Julio Perlado : «Todo es literatura«- finalista del Premio Narraciones Breves «Antonio Machado».- Fundación de los Ferrocariles Españoles.-2001

(Imágenes.-1.-tadega.net/ 2.-poquoson.K.12.va.us)

(Imágenes.-1.-tadega.net/ 2.-poquoson.K.12.va.us)