«He intentado esta mañana hacer una pausa en la oficina, tomar aliento y no contestar mal al subdirector general y pensé en mi madre, en aquella cocina bajo la campana de la chimenea, los cacharros limpios y refulgentes colocados en las paredes, las sartenes, las ollas, los cuchillos y en el centro la mesa con su mantel de hule y la lámpara de pantalla verde con la luz cayendo sobre mi mano y también sobre su mano, rodeándome su mano los nudillos, la mano de mi madre es sonrosada y cálida, nunca me ha dado una bofetada, la mano de mi madre me cubría la mía sobre el cuaderno de caligrafía y la voz de mi madre hablaba muy cerca de mi oreja, tiene una voz firme y suave a la vez, cuando quiere se enzarza con los vecinos e incluso les grita, tiene razón, porque la convivencia es difícil y ella sabe defender su territorio, defender a mi padre, a mi hermano y a mí, aunque cuando me cubre con su mano y me lleva el pulso de la caligrafía en el cuaderno cuadriculado su voz junto a mi oreja es decidida y dulce, más decidida que dulce, ten cuidado con las eles, hijo, me va diciendo, tienes que seguir hasta arriba sin separar el lápiz del papel porque son como árboles, ¿ los ves?, son palos, hay que subir despacio, así, ahora te llevo yo, no, no sueltes el lápiz, luego afinaremos la punta porque se está poniendo gruesa, pero ahora estate en lo que estás, tiene que subir hasta arriba la ele y luego bajar sin parar ni separarte, así, bien, yo creo que ahora sí lo estás haciendo bien.

He intentado luego salir del despacho del subdirector general sin dar un portazo, procurando incluso que encajaran bien las hojas de las puertas al cerrarse y no soltar el pomo de la puerta bruscamente como hago siempre, dejar que los nudillos se apartaran del pomo suavemente, como si no pasara nada aunque todo está pasando, porque me han encargado por cuarta vez el mismo informe, había que repasarlo y consultarlo en el ordenador y además él dejó caer la crisis de la empresa, que, en principio, dijo, no me afectaría a mí porque llevo ya años, pero que las empresas, y eso sí lo dijo mirándome a los ojos, no son sitios para toda la vida, tienen sus vaivenes igual que las personas, y así salí caminando deprisa por los pasillos, no quise bajar por la escalera principal para no encontrar a compañeros, iba nervioso y bajé la escalera lateral que casi nunca uso, bajé con las páginas del informe en la mano descendiendo deprisa, huyendo de no sé qué, sin duda de mí mismo, con esta vena que se me pone en la sien y esta aceleración del corazón como si se desbocase, como si me fuera a caer por la escalera, y aquello me hizo otra vez volver a los recuerdos.

Recuerdo la paz de aquella cocina en la noche, la cortinilla que nos separaba de los dormitorios, el silencio de la casa y la pausa, la pausa con la que mi madre acercaba su silla a la mía, acercaba su olor limpio a mi cuerpo, a mí me tiraban un poco los pantalones cortos, había veces en que me caía de sueño, intentaba apoyar mi cabeza doblada en el hombro para escribir más descansado pero mi madre, recuerdo, con su mano izquierda me iba enderezando la derecha mía, nada decía, no me regañaba, comprendía que no eran horas para estar atento, pero había que hacerlo, repetir una vez más el trazo de la ele como repetiría yo ahora por cuarta vez el mismo informe mientras bajaba deprisa las escaleras. Pero no corras, hijo, no vayas deprisa, recuerdo que ella me decía, tengo el recuerdo de mi madre a mi lado sujetándome el pulso, no es cuestión de correr sino de hacerlo bien, ahora vamos con la b, que tiene un trazo grueso, ¿lo ves?, has de apretar aquí el lápiz sobre el papel, nos saldría mejor con una pluma, mañana lo haremos con una pluma, pero yo ya me aterrorizaba de pensar que al día siguiente, a la noche siguiente después de cenar, tendría otra vez que enfrentarme con la b, ya estaba avisado, había que repasarlo con la pluma, volver por el mismo camino y a lo mejor mancharse de tinta, pero lo importante no era la pluma ni tampoco la tinta sino repetir, repetir, que me anunciaran ya el día anterior que había que hacer lo mismo al día siguiente, ¿por qué me lo decías madre?, mi madre no contesta, la veo ir y venir de la lavadora al lavaplatos, inclinarse a coger la ropa, dar un vistazo al horno, sacar las ropa al patio e ir cargada con el cesto en la cadera, tender, meterse las pinzas en la boca mientras estira los brazos y abre las sábanas, al otro lado de la cuerda se ven las montañas y el mar, el mar hoy está azul y manso, transmite una ligera brisa y una leve espuma, pero el mar es el paisaje o el decorado, como el reloj de cuco que tenemos en la cocina, el mar es la monotonía, mi madre no lo ve, extiende las sábanas blancas y va sacando y metiendo de su boca las pinzas de tender y abriendo los brazos y estirándolos en una operación siempre igual, la misma que mi pluma o mi lápiz hace subiendo y bajando la b, ¿lo ves?, dice mi madre con su boca en mi oreja, ahora nos ha salido mejor, a mí siempre me anima ese “nos” que pronuncia porque parece que trabajáramos juntos, y que yo no estuviera como esta mañana solo con el informe, llegando ya al primer piso, al pasillo, a la cuarta puerta que es la de mi despacho. A mi despacho en la oficina nunca vino mi madre ni nunca vendrá. Las madres no saben el lugar donde trabajan sus hijos, les basta conque trabajen y que no pierdan su empleo. Yo pienso no perderlo, arreglaré este informe, arreglaré la mesa, colocaré los recuerdos en su lugar y no me preocuparé cuando mi padre me llame a su despachito azul, ese pequeño cuarto con cortinillas y con dos sillones grandes, ese despachito cálido y silencioso donde mi padre escribe poemas que es su diversión, un entretenimiento, no quiere ver televisión, me niego a ver televisión, dice, y se levanta del comedor nada más conocer el titular de las noticias y se mete en este despachito azul a escribir, a leer, a consultar cuadernos, a veces a hacer los crucigramas de los periódicos.

¿Y la caligrafía?, me pregunta mi padre. Yo estoy sentado en el sillón frente a él, apenas me llegan las piernas al suelo, tengo en mi mano el cuaderno cuadriculado en el que están trazadas muchas veces la ele y la b y mi padre, lo recuerdo, sonreía, tendía su mano para recoger el cuaderno, lo hojeaba y me felicitaba, ¿lo has hecho solo o te sigue ayudando mamá?, solo, solo, le digo con los ojos brillantes, y es verdad, después de tantas sesiones nocturnas, la última línea del cuaderno la he hecho yo solo, eso sí, afilando la punta del lápiz y apretando fuerte en las subidas de la letra para aflojar después en las bajadas, y lo que no he hecho es escribir con la pluma. Me gusta este despacho. Cuando murió mi padre tuve que ser yo, por ser el mayor, el que abrí los cajoncitos del escritorio, aparté los sillones y extendí en el suelo, encima de la alfombra, todos los papelitos que él había escrito, papeles que eran trozos de sobres, papeles cortados en tiras largas, papeles que asomaban de sus cuadernos. Mi padre nunca publicó nada de eso porque era funcionario, vivíamos de su sueldo del Ayuntamiento y él venía en el metro y en autobuses como un sonámbulo, como un autómata, venía con su sombrero flexible y gris y su bigotito canoso, soplaba, soplaba al subir las escaleras, pero soplaba muy despacito, juntaba los labios en un hueco, miraba al frente, y soplaba leve y continuamente como si apagara una vela, yo creo que estaba cansado de la vida, iba soplando y diciendo “¡qué vida, qué vida!”, yo no se lo oí nunca, lo imagino aunque no se lo oí, pero de la forma con que él soplaba al subir no creo que le cansaran las escaleras sino todo lo que había hecho y lo que aún le quedaba por hacer, se levantaba muy temprano, se afeitaba con esmero, desayunaba en una mesa camilla al lado de la cocina, mojaba unos pedazos de pan en el café, los domingos mi madre se los tostaba o se los freía, entonces me llamaba mi padre, Siéntate aquí, y me extendía sobre las piernas las faldas de la mesa camilla, yo esperaba el chocolate, los domingos mi padre, mi hermano y yo tomábamos chocolate con aquellos torreznos, no había Ayuntamiento para mi padre, no había clase, no había nada que hacer, en los veranos y en la primavera pasaban por la ventana abierta muchos pájaros, se veían los tejados rojos de la ciudad, un pájaro venía al olor del desayuno y se posaba en el borde de la madera y yo le veía en el reflejo del cristal pero me dedicaba a sorber despacio la taza de chocolate que ya no humeaba porque la habían enfriado los torreznos, y yo miraba al pájaro, le veía ir y venir por el alfeizar moviéndose nervioso, el pico alto, el pico bajo, esperando una miga de pan y yo miraba también a mi padre que había abierto las hojas del periódico sobre el mantel blanco de la mesa camilla porque mi madre lo cuidaba todo, sacaba los domingos un pequeño mantel para el desayuno, un mantel que yo había visto tender, planchar y recoger y ella seguía en la cocina oyéndonos desayunar tranquilamente, oyendo seguramente al pájaro, haciendo mil cosas en la casa para que nosotros tuviéramos un domingo tranquilo, mi padre con sus gafitas de leer siguiendo las noticias del periódico y yo moviendo ya las piernas porque me quería ir, ¿qué hacía ya allí?, el pájaro se había cansado de esperar, no sé cómo lo hacen pero de pronto se hunden en sí mismos, se concentran y se unen, unen sus plumas, no sé si presionan las patas, no sé cómo lo hacen, pero hay algo instantáneo en los pájaros que les hace de pronto volar, están quietos, nadie les llama, nada les urge, ¿hay un olor al otro lado de los tejados? ¿ es una luz?, de pronto emprenden vuelo inesperado, se les ve, ya no se les ve, entonces aprovecho para quitarme la servilleta, hago una seña a mi hermano para que nos vayamos y nos vamos los dos a jugar al fútbol al patio de abajo.

Entonces lo que voy a hacer ahora es corregir este informe, darle la vuelta, sentarme y darle a las teclas, mirar la pantalla, todos estamos mirando a pantallas y el mundo va deprisa, sí, aquí en este despacho hay nada menos que cuatro pantallas para los que trabajamos y nos turnamos, no se sabe bien en qué escribiremos dentro de cincuenta años, las pantallas seguramente serán más finas, más pequeñas, ya las hay más pequeñas, a lo mejor existirán menos oficinas, me acuerdo de un cuento de ciencia-ficción en el que las oficinas eran precisamente los relojes, las gentes llevaban la oficina portátil en la muñeca y según los timbres que sonaban llamaba al reloj el jefe de sección o el responsable de inversiones o quien llevaba los pedidos, los relojes eran de distintos colores y tamaños según las empresas y al cruzar una calle o ir en el metro a uno no sólo le podían llamar desde cualquier sección sino que, apretando un botón y dando a una clave, uno mandaba instantáneamente el documento solicitado, la oficina y el archivo estaban siempre dentro de la esfera del reloj, y no sólo era agenda y soporte del texto y de mensajes como lo es ahora sino pantalla en la que aparecían los rostros de los jefes, el movimiento de sus manos, si estaban iracundos o pacíficos, una relación tan intensa, tan superior a los móviles actuales, que era difícil de eludir. Un agobio. Pienso para qué sirve la caligrafía de las primeras letras, aquel ir y venir cuidadoso de la muñeca y de los dedos cuando ahora sólo se usan las yemas tecleando, la pantalla nos entrega las correcciones ortográficas y no importa el grosor o la finura de los trazos. Pero sí, sí que importa, me decía mi madre llevándome de la mano en la escritura, importa saber las reglas de las sumas, importa aprender qué hora es en el reloj, importa doblar bien las colchas de las camas, apagar correctamente las luces para no gastar, aprender a ir despacio. ¿Cómo a ir despacio, le preguntaba yo a mi madre, si nadie va despacio? ¿ quién va despacio por la calle?, sólo los viejecitos. Y años después me dí cuenta de que era verdad, como tantas cosas de los padres los recuerdos me vinieron mirando un paisaje, yo no era un viejecito, falta mucho para que llegue a viejecito, a lo mejor no llego nunca, pero mirando aquel paisaje, recuerdo que era un valle soleado, también recuerdo que había sombras de montañas, rebaños lejanos en un fondo amarillo, pueblos de techos de pizarra, techos grises y ladeados en torno a una iglesia de tejado metálico, campos sembrados, unas masas de árboles, un riachuelo, pero sobre todo la hondonada, el ir y venir blanco de la carretera, la calma, el sol en la calma, y me dije que había que mirar todo aquello despacio, no huir corriendo a la ciudad, no escapar enseguida, si te vas ahora, si te subes deprisa a esos automóviles aparcados ¿ a dónde vas?, vas al tumulto de la procesión de coches, vas a la larga caminata de vehículos, a la gente nerviosa, al atasco a la entrada de la gran ciudad, vas a las calles repletas, a las ruedas girando para encontrar aparcamiento, vas a los semáforos en rojo, a los pitidos nerviosos, después subes mirando el reloj en el ascensor, habrán empezado la reunión, el jefe ya estará de pie dando instrucciones, el móvil sonando, tú te dices y se lo dices también a tu madre que no puedes ir despacio, no se lo dices porque eres un niño, porque estás en la cocina inclinado en tu cuaderno, porque aún no sabes el concepto de velocidad ni de lentitud, pero algún día se lo dirás, algún día lo sabrás, ¿te acuerdas cuando descubriste en aquella cena romántica con Lidia, a la luz de unas velas, el concepto de lentitud?, había que ir despacio con la mujer del pelo castaño que era tu mujer, al otro lado del mantelito rojo y de las velas rojas, al otro lado de los altos vasos de cristal, de los cubiertos deslumbrantes y de los platitos para el pan, descubriste aquella noche dos conceptos: el concepto de lentitud y el concepto de tiempo, las mujeres quieren tiempo, que les regales tiempo, vienen acicaladas y perfumadas, han ido a la peluquería, después se han esmaltado las uñas, antes se han acercado al espejo, han levantado las cejas, se han pintado cuidadosamente el ojo, han fruncido los labios, han pasado su lápiz en la curva de los labios, han vuelto a fruncir, se han ladeado, Lidia antes de cenar contigo se había ladeado ante el espejo, había retocado su melena, después se colocó un vestido rojo y un pañuelo negro de seda, aún se acercó y se alejó varias veces en el espejo del cuarto de baño, luego en el del dormitorio, y aún se dio otra vuelta, llevaba unos zapatos elegantes y un diminuto bolso negro de noche, aún se perfumó un poco antes de salir, ¿qué quería?, tiempo, que le dedicaras tiempo, no que le compraras grandes cosas sino que le regalaras tiempo, ¿ lo hiciste?, dime, ¿lo hiciste?

Y entonces, además de este informe, habrá que arreglar los armarios, además de perderme en esta navegación de cifras, archivos, copias, carpetas, teclas, comprobaciones, además de ver cómo bajan y suben las ventas por la pantalla, cómo descienden y desaparecen los números, cómo desfilan las marcas de las empresas, cuáles son los acreedores y los proveedores y dónde están guardados los informes de los presupuestos, además de todo eso, hijo mío, ahora vamos a arreglar tú y yo los armarios, tú no sabes arreglar armarios porque crees que es cosa de mujeres pero yo te voy a enseñar, te servirá para cuando vivas solo. Mi madre me va abriendo los armaritos de la cocina, me va mostrando cómo se ordenan las cacerolas, en qué lugar se ponen las sartenes, cómo deben estar dispuestas las botellas, el vinagre, el aceite, el tarro de la sal, el pequeño bote con especias. Después vamos al dormitorio y luego al comedor e incluso luego al cuarto de baño y mi madre va abriendo armarios pequeños y grandes, los de los calcetines, los de las camisas, los de los cubiertos, los de las medicinas de mi padre, veo en mi pantalla todos los armarios abiertos y cerrados, la mano de mi madre me enseña a ordenar por colores los calcetines de mi hermano, los de mi padre y los míos, si le doy al clic del ratón aparecen las camisas colgadas en sus perchas, esas camisas que yo he visto a mi madre tender en el patio e ir sacando y abriendo y extendiendo aún mojadas del cesto de la ropa.

Ven, ven por aquí.

¿Pero aún no hemos acabado?

No. Tú te cansas enseguida. Voy a enseñarte más cosas.

¿Más cosas?

La tarea de una casa es interminable.

Mi madre me enseña cómo están ya la orquídea y la azalea del salón, el modo de regarlas, la azalea queda en el centro de la pantalla del ordenador, toma relieve, la mano de mi madre aparece en primer plano enseñándome el modo de regar y así el video que mandaré a mis amigos de este verano les dejará sorprendidos porque no pueden imaginar que se haya conseguido tal calidad, seguro que me preguntarán ¿pero tan joven es tu madre?, a mí me enorgullece cuando me lo dicen y cuando veo así a mi madre, en este video que está filmando ahora mi hermano pequeño desde la puerta del comedor y en el que estamos los dos, mi madre y yo, ella enseñándome a regar la azalea y diciéndole a mi hermano mientras se ríe “¡Pero no nos filmes!”, y lo dice casi enfadada aunque entre risa y risa, “¡lo que importa es que tu hermano aprenda! ¡Y tú, tú también tenías que aprender!” le repite a mi hermano, lo dice contenta y despreocupada, es alegre mi madre, en este video se la ve cómo deja la azalea y la orquídea y abre ahora de par en par la puerta de la terraza para que nos dé bien el aire del mar, mar que viene de lejos, del otro lado de las casas, el olor a mar que ningún video puede recoger porque los videos de YouTube no tienen olor, ya pueden descubrir e inventar lo que quieran que por ahora el olor sólo se puede imaginar, por ejemplo, olor de lluvia sobre el campo, o el olor a pan recién hecho, si pulso play escucho el chasquido de esta corteza del pan, cómo se abre la corteza para que se esponje la miga y cómo esta miga blanca queda desmenuzada en pedacitos jugosos que se mete mi madre en la boca mientras se inclina hacia mi caligrafía, “A ver, no te distraigas”, dice mi madre, porque a ella le gusta masticar pequeñas migas de pan que va pellizcando de la mesa de la cocina, se mete esas pequeñas migas en la boca y las saborea y las da vueltas entre los dientes y las encías sin tragarlas, yo creo que no las traga, que las lleva ahí, entre las encías y la lengua y cuando yo me río se le escapa un coscorrón, recibo un coscorrón con la palma de su mano, un coscorrón dulce en mi nuca, ni siquiera es coscorrón, una palmada, es más una caricia que una palmada porque me he desviado en el trazo, he confundido las ventas con los proveedores, las carpetas con los presupuestos y luego tendré que bajar a buscar más archivos al sótano, pero suena el móvil, ¿entonces, vendrás tarde?, me dice Lidia, pues no sé, creo que no, sí, le digo, pienso que no, aún me queda trabajo, no me esperes, suelo salir con todos por los ascensores a las seis en punto, no sé, hoy no creo que pueda salir, y me vienen otra vez recuerdos de los autobuses, ahora que pienso de repente en el autobús, no sé por qué me vienen tantos recuerdos.

El autobús llegaba en la curva, venía a toda velocidad, siempre hacía el mismo trayecto y a la misma hora, yo estaba esperándole en la parada junto a los carteros, los carteros con sus sacas vacías, siempre los mismos carteros, todos volvíamos a casa, volvían los cristales y las luces rojas y azules del autobús girando en la curva, los comercios iluminados, caía una fina lluvia, venía el autobús abarrotado, las gentes adormiladas contra las ventanillas, y de repente la muerte, tú no la verás, te la contarán, la imaginarás pero no la verás, si eres capaz de acordarte te quedarán en la memoria aquellos periódicos mojados cubriendo el cuerpo junto a las ruedas del autobús, no, no verás aún a la muerte pero te contarán que ha sido un niño al cruzar y un golpe seco, chillidos, no te unirás a los curiosos porque te quedarás paralizado junto a aquellos carteros y sus sacas vacías, entre las gabardinas y los paraguas verás aquellos periódicos que tapan el cuerpo, los verás fugazmente, y sin embargo la muerte te acompañará, será tu amiga, una amiga limpia que te habla de la fugacidad de la vida, hoy está aquí tu madre junto a ti, en la mesa de la cocina, cuidadosa con tu caligrafía, y mañana no está, hoy está aquí tu padre con sus gafas de leer inclinado en su despachito sobre poemas y crucigramas y mañana no está, ¿dónde está?, comprendes que haya gente que cambie de ciudad para olvidar la muerte, que cambie de barrio, que cruce por otras calles, que dé la vuelta para huir de los recuerdos, pero los recuerdos son buenos, a mí me acompañan, vas hacia ellos o ellos vienen hacia ti, a este comercio entrabas con tu madre, ella bajaba los dos escalones y en un momento de descuido tuyo, para darte una sorpresa, te compraba chocolate, no el chocolate de taza de los domingos sino un chocolate especial, una tableta fina, olorosa y crujiente de chocolate negro envuelto en papel de plata, entonces ¿cómo es que te acordabas, mamá? quisieras preguntarle, pero no se lo preguntas, te asombras, en este cuarto junto a la terraza extendía mi madre la tabla de la plancha y le daba a su mano lentamente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, lentamente hacía lo que menos le gustaba, era su mayor aburrimiento, planchar, planchar, ahora pasas deprisa por ese rincón donde estaba la plancha y está el recuerdo, pero no te distraigas ahora, hijo mío, no te distraigas, no me mires tanto planchar que ahora enseguida vamos a ponernos tú y yo otra vez con la caligrafía».

José Julio Perlado:- «Caligrafía«.-relato publicado en la Revista TURIA.-número 95.-junio-octubre 2010, págs 88-96) (perteneciente al libro «Caligrafía», de próxima publicación)

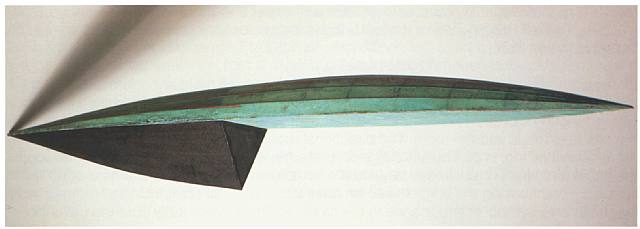

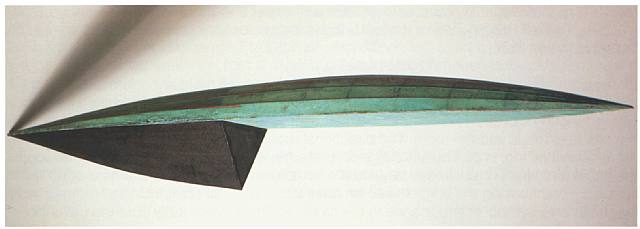

(Imágenes:- 1.-emocionado por la música -lV. – Alfred Gockel.-globalgallery.com/ 2.-Byrant Hunt.2001.–artnet/3-Byran Hunt.-199o.-artnet/4.-Byran Hunt.-artnet/5. Georgia O `Keeffe-globalgallery.com/ 6–este camino ya nadie lo recorre salvo el ocaso.-Matsuo Bashô.-japonesecaligraphy. eu/7.-pintura japonesa.-foto Harry G. C. Packard.-Collection of Asian Art.-The New York Times)

Ascienden las soledades empinadas, contraluces en muros…

Ascienden las soledades empinadas, contraluces en muros… Pero cuando se baja del silencio hacia el cauce del río se abren entonces las plazas solitarias…

Pero cuando se baja del silencio hacia el cauce del río se abren entonces las plazas solitarias… Un pasadizo en piedra nos entrega una luz…

Un pasadizo en piedra nos entrega una luz… Y por la luz se descuelgan paisajes desde casas colgadas, el río al fondo, vértigo de distancias…

Y por la luz se descuelgan paisajes desde casas colgadas, el río al fondo, vértigo de distancias… Y el silencio otra vez. El día que se va. Soledad de la luz…

Y el silencio otra vez. El día que se va. Soledad de la luz…