«Una mañana a las diez y cuarto, en Madrid, cuando salía del mercado de la Plaza del Carmen Clementina López y volvía ya arrastrando su carrito de la compra por el Pasaje del Comercio, a punto de salir a la calle de la Montera y cruzar hacia la calle de Jardines, una mujer mayor, muy flaca y algo encorvada, que vestía un trajecito gris con dibujos de flores y a la que en ese momento se le habían torcido las ruedecillas del carrito, le pidió ayuda para enderezarlas, y mientras Clementina se agachó a hacerlo, entre suspiros y ayes comenzó a contarle su historia. Juntas cruzaron así la calle de la Montera y se detuvieron en la acera para proseguir su charla. Rósula se llamaba la mujer y era, según dijo, planchadora en la calle de la Aduana. Llevaba mucho tiempo viuda. Vivía en un semisótano cerca de un portal, y en aquel sótano con puerta de cristales a la calle, inclinada sobre la tabla de planchar durante años, había logrado al fin sacar adelante a sus dos únicos hijos, Máscula y Tirso, dos prodigios de inteligencia según la madre. «Pero a los dos, fíjese usted, los perdí un día«, le confesó a Clementina suspirando en aquella confidencia callejera. «A la niña, que era una maravilla para las letras y que tenía una imaginación portentosa y, no por ser su madre, pero estoy convencida de que hubiera sido una gran escritora, porque se me ahogó cuando tenía 8 años. Y al niño, a Tirso, que era el mayor, porque casi se me lo lleva por delante una de esas máquinas modernas«.

Pero lo que Clementina no podía suponer eran los detalles de aquellas tragedias. Máscula había desaparecido entre los remolinos de un cuento y Tirso, asomado un día a un ordenador, sentado en una silla para ver mejor el fondo de las letras de un programa, al perder el equilibrio y echarse hacia delante, casi se había caído en el pozo de la pantalla. «Los dos de la misma forma, fíjese usted lo que son las crueldades de la vida», le dijo Rósula Jareño a Clementina aguantando el carrito de la compra. «Yo, a la niña, como le gustaba leer, la cogí un día y le dije: «Máscula, aquí tienes El sastrecillo valiente y Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm (porque yo sé los nombres y apellidos de los escritores, ¿sabe usted?, a mí, desde pequeña los escritores me han dado muchísimo respeto, porque como yo apenas sé escribir –algunas cartas a mi difunto marido cuando éramos novios y poco más–, pues a los escritores los admiro), y entonces, en cuanto la niña se hubo leído a los hermanos Grimm, pues la cogí otro día y le dije: «Máscula, que yo me voy a planchar, estáte ahí quieta, que yo estoy aquí al lado», y le di los cuentos de Andersen para que se entretuviera. Y ella se leyó El patito feo y Los cisnes salvajes, y otro día, cuando acabó todo Andersen, le di el Pinocho de Collodi, que recuerdo que le entusiasmó, y me traía todo el día loca, que si Pinocho por aquí, que si Pinocho por allá, y yo le dije, «¿Te has leído El flautista de Hamelin?», que ya ni me acordaba que yo se lo había comprado ahí al lado, en una tiendecita de la calle de Peligros, no sé si usted la conocerá¼, bueno, pues como ya se había leído todos los cuentos y yo ya no sabía qué darle más, y ella pintaba y leía y pintaba y se le iban los ojos detrás de todos los libros tuvieran o no dibujos, porque era una enamorada de las letras, pues me fui a esa tiendecita de Peligros, que es una mercería, pero que también tienen de todo, libros, tebeos infantiles y chucherías, y allí, rebuscando al fondo algo para llevarle a Máscula, me encontré de pronto con los Cuentos de Hoffmann, concretamente con El puchero de oro. Y se lo llevé. Yo no podía imaginarme la desgracia. Como yo había leído poco, yo no sabía lo que pasaba con Hoffmann. Bueno, pues me puse a planchar. Le dije: «Máscula, me pongo a planchar, te dejo sola, no leas mucho tiempo seguido que te harán daño los ojos, no te estés mucho tiempo leyendo que luego dices que te duele la cabeza». Me puse a planchar, y tenía tanto trabajo atrasado, que estuve planchando y planchando en el cuarto de al lado sin hacer mucho caso a la niña, porque no se oía nada, y me dije: «Ya está Máscula embebida en sus historias». Y no pensé más. Como no se oía una tos, ni el pasar de una página, ni un suspiro, nada, pues yo estaba muy tranquila, porque la niña siempre era así, se metía en sus libros y no había quien la sacara. Hasta que fui a verla. Y me quedé helada. Aún ahora se me ponen los pelos de punta y no sé cómo reaccionar. ¿Usted tiene hijos?». Clementina le respondió: «No, no tengo hijos«. «Pues no sabe usted lo que es eso –prosiguió Rósula–, no sabe lo que se siente. ¡Ay, hija mía! ¡Una madre es una madre! Cuando yo entré, y me veo aquel cuarto de al lado del cuarto de la plancha, sin apenas muebles, con el libro abierto en el suelo, las páginas de El puchero de oro abiertas de par en par, ¡y mi hija que no está!». «¿Cómo que no está?«, preguntó Clementina. «¡Pues que no está, que no está!«, exclamó Rósula moviendo la cabeza. «¡Pero en alguna parte estaría!», le dijo Clementina sobresaltada. «No, no estaba en ninguna parte. ¡No estaba!«, repitió Rósula.

–¿Y entonces? –preguntó Clementina desconcertada.

Rósula Jareño la miró.

–Entonces, nada –contestó con un suspiro la mujer–. Que mi hija había desaparecido.

Y así Rósula, entre ahogos y serenidades puesto que ya había transcurrido mucho tiempo desde aquello, le fue contando a Clementina cómo su hija Máscula se había caído dentro de un cuento, aunque aún no se sabía bien cómo ni de qué forma ni por qué razón, quizá resbalando con las letras o perdiendo pie al querer apoyarse en un dibujo, porque lo cierto era –le contó la madre angustiada– que allí estaba el cuento sobre las baldosas del suelo, las páginas plácidas y abiertas, con un vientecillo leve que las movía, «como una brisa, ¿sabe usted?«, le añadió Rósula, «como si las páginas me estuvieran hablando a mí, o respirando, ¡ay, no sé señora!, yo no sabría explicárselo bien, fue algo tremendo».

Y como aquella mujer empezó a temblar y a agitarse allí mismo, en la acera de la calle de la Montera al rememorar su tragedia, y como no atinaba con las palabras porque quería contarlo todo a la vez y desahogarse, Clementina intentó calmarla y no supo, y la invitó a caminar un poco y la mujer no quiso avanzar, siempre con su mano agarrada al asa de su carrito. Y así Rósula le fue contando que su hija Máscula no había vuelto a aparecer, ella no la había vuelto a ver, casi no recordaba su cara, habían pasado quince años desde aquella tarde y ella se había ido deprimiendo y enflaqueciendo, encaneciendo de desolación, y había andado como loca por Madrid sin saber qué contar a las personas, hablando sola y preguntándose, «Máscula, hija, ¿pero dónde estás? Dime dónde estás. Tú dime dónde estás que iré a buscarte«.

–Y fíjese lo que son las cosas –cambió de pronto Rósula su tono de voz–, como las desgracias nunca vienen solas, pues yo me quedé únicamente con mi hijo Tirso, que entonces tenía once años, y como pude, como Dios me dio a entender, porque me costó muchísimo, lo fui sacando adelante. Mi hijo salió espabiladísimo, muy listo, pero acaso fue por lo de su hermana, pero lo cierto es que el niño se negó a leer. Sabía leer, naturalmente, pero en cuanto veía un libro, torcía a un lado la cabeza y lo apartaba. Se negaba. Lo único que le interesaban eran las imágenes. Las imágenes y las máquinas. Las maquinitas de juegos, los ordenadores y la informática. Se pasaba el tiempo en la calle, se me escapaba a jugar a los bares y yo tenía que salir corriendo detrás de él. Hasta que un día me harté, (lo hice para retenerlo) y juntando todos mis ahorros, le compré un ordenador. Se pasaba las horas muertas ante el ordenador, con la puerta de su cuarto entornada. Iba al colegio, pero en cuanto volvía se enganchaba al ordenador y del ordenador ya no salía. Conocía todos los programas. A mí me los intentaba explicar, pero como yo no entendía nada, pues poco a poco dejó de hablarme. Éramos como dos extraños. Yo planchaba y él se enganchaba a la pantalla. Hasta que un día a poco se me queda enganchado para siempre.

Y Rósula le contó que fue un pequeño ruidito el que a ella la sobresaltó y la avisó de que algo ocurría en el cuarto de al lado, «uno de esos ruiditos extraños, ¿sabe usted?, como el del desagüe, como uno de esos remolinos que hace el fregadero al acabar«. Un ruidito que se oyó en la otra habitación. Y entonces ella soltó la plancha y salió disparada. Apartó de un golpe a su hijo de la pantalla, lo apartó del ordenador, lo salvó en el último segundo.

–¡Casi le pasa lo que a su hermana, figúrese usted! –exclamó Rósula espantada.

Y poco a poco fueron bajando las dos mujeres la acera de la calle de la Montera hasta la esquina con la calle de la Aduana y entraron así por la calle de la Aduana hablando y contándose cosas, perdiéndose por vericuetos de recuerdos, y cada una arrastrando su carrito, deteniéndose a cada trecho y volviendo a andar, atenta una a las confidencias de la otra. Porque lo que Rósula Jareño le estaba contando a Clementina era realmente una historia más de las muchas similares que estaban ocurriendo en Madrid por aquel tiempo. Aunque los periódicos casi no hablaban de ello –quizá por el giro de la época o por el poderío de las imágenes–, lo cierto es que sí se estaban dando casos aislados de succiones de cuerpos sentados ante una pantalla, y la succión empezaba por los ojos y la cabeza, dilatándose las pupilas en atención y proyectándose el cerebro hacia la ventana encendida del ordenador en una persecución obsesiva por atrapar la informática. La informática, sin embargo, se evadía, pero al huir dejaba una estela imantada que atraía siempre al ojo humano haciéndole recorrer incansable los pasillos de los programas, y aquel ojo húmedo con su lengua fuera y su agitado trote de curiosidad, nunca alcanzaba su presa porque la información huía y la cola fascinada de la información volvía otra vez a escabullirse abriendo otra ventana y ésta otro pasillo de programa y al final de éste una luz que parpadeaba, y el hocico del ojo humano y las patas delanteras de la atención saltaban entonces del teclado a la pantalla y arrastraban en su ímpetu a la grupa del asombro del hombre que entraba chapoteando por las orillas de los menús y empezaba a tragar listados y cifras, ahogándose con tanta información atragantada, y adormeciéndose y sepultándose poco a poco, hasta irse haciendo un navegante mudo en una navegación de cristal, en una navegación de soledad silenciosa. Aquello había sucedido ya en varios programas, pero sobre todo había ocurrido en Internet. Casi todo el mundo estaba aguantando muy bien las conexiones con Internet, pero sin embargo existían mentes que, entrando en el mar de la navegación y abandonándose a ella, sin duda por la vastedad del horizonte, no habían podido o no habían sabido volver. Flotaban entonces dentro de las peceras de las páginas y en los acuarium de la información transparente con el cuerpo decapitado y azul, unos boca abajo y otros boca arriba, los labios en burbujeo de palabras y el vientre hinchado y deforme. Iban y venían desplazándose con impresionante lentitud dentro de las pantallas y sin poder salir nunca de ellas, vagando desde Madrid hacia cualquier parte del mundo, sin tocar jamás la orilla de la tierra, impulsados por el vaivén que transmitían los dedos de los navegantes al jugar con las teclas. Era lo que se llamó por entonces la navegación de los cuerpos azules, y era todo un espectáculo verlos mecidos como tallos de hierba, sonámbulos para siempre entre las espinas delgadas de Internet, transformados en anémonas de letras y también en corales, ascendiendo del fondo de los bancos de arena, entre los radios blandos de las aletas de los signos, fofos y muertos, reventados de vacío.

Pero aquel, felizmente, no había sido el destino del hijo de Rósula Jareño –de Tirso López Jareño–, que de milagro se había salvado de perecer y que en ese momento estaba aguardando a su madre en el estrecho semisótano que la planchadora tenía en la calle de la Aduana. Cuando Rósula empujó la puerta de cristales y agradeció a Clementina que la ayudase a meter dentro el carrito, ésta se quedó absorta ante aquel enorme hombre-niño completamente azul y grandes gafas sobre una cara absolutamente aplastada, vestido con un inmenso chandal blanco, sentado al lado de la tabla de la plancha, las manos sobre las rodillas y la mirada inmóvil.

–Este es Tirso, mi hijo –le presentó Rósula orgullosa–. Saluda, hijo, a esta señora. Vamos, levántate.

Y aquel enorme hombre-niño azul se levantó como un gigante, ancho y alto como era, y con su cara chafada como una lámina, sus gafas inmensas y su sonrisa blanda, le plantó dos sonoros besos en los carrillos a Clementina.

–Puede usted hablarle perfectamente –le dijo Rósula a Clementina– porque él lo entiende todo. Habla poco, pero es que es como un niño, aunque ya cumplió los treinta años. ¡Anda, hijo –le dijo cariñosa a Tirso–, ya puedes sentarte! Ahora te prepararé la comida antes de ponerme a trabajar –y en un aparte, cuando salió a despedir a Clementina, que ya se iba, le añadió– Es una pena que se le quedara así la cara desde entonces, ¿verdad usted? Como soy su madre, a mí me parece guapo. No le duele, y eso es lo importante. Pero no me acostumbro. A mí me da mucha lástima verle.

Quedó tan impresionada Clementina por aquella visita y por toda la historia que Rósula Jareño le había contado aquella mañana, que nada más llegar a casa se la contó a su marido. Le entraba un escalofrío al recordarla y marido y mujer estuvieron dándole vueltas a todo aquello durante mucho tiempo. No sabían de qué modo ayudar a Rósula. «Es difícil ayudarla –decía Clementina– porque no es una mujer triste. Es una mujer muy dulce. Te habla de las cosas como si exactamente hubieran tenido que suceder así». Efectivamente así era. Las veces que Clementina se hizo la encontradiza con Rósula a la salida del mercado, descubrió en la planchadora una mansedumbre apaciguada, un vencimiento de la suavidad sobre la aspereza, una ausencia de todo resentimiento. «La vida es así, Clementina«, le decía siempre Rósula a su amiga, porque de ese modo –como amiga– ya la consideraba. Iban juntas un trecho de la calle de la Montera y algún sábado quedaron las dos para desayunar.

–Permítame que entre un momento aquí, en el Oratorio de Caballero de Gracia.- le dijo un sábado.

Rezaron juntas y al salir comentó:

–¿Me acompaña usted ahora, que quiero ir a La Casa del Libro?

Y le explicó a Clementina que su recorrido muchos sábados era siempre el mismo: se acercaba al Oratorio de Caballero de Gracia, en la calle Caballero de Gracia, y luego entraba en la librería y rezaba por Máscula.

–Como no sé dónde está mi hija, ni en qué cementerio, ni dónde se encuentra, me pongo ante un cuento de Hoffmann, si es posible El puchero de oro, y la rezo. Sé que ella me escucha.

Clementina respetaba admirada aquella costumbre. En medio de toda la clientela de La Casa del Libro, de pie ante las páginas abiertas de El puchero de oro que ella colocaba sobre las mesas cargadas de volúmenes, Rósula Jareño entrecerraba los ojos y hablaba con su hija en un cálido bisbiseo de oraciones, preguntándole a Máscula por el más allá. Los dependientes ya la conocían y siempre le tenían preparado El puchero de oro en un rincón.

–Doña Rósula, puede usted ponerse por aquí, si le parece –le decían buscándole un sitio discreto.

Y eran diez minutos o un cuarto de hora de charla entre madre e hija, en donde Rósula le contaba a Máscula cosas de Madrid, lo que le había ocurrido en la semana o lo que ella había hecho en esos siete días –»Me han dado ropa para planchar del Hotel Regina, hija», le decía. O «Ahora tengo algunos apurillos económicos«. O bien, «Van a poner iluminaciones nuevas en la Gran Vía, ¿sabes?». Y siempre acababa: «Tu hermano Tirso está bien y te manda muchos besos«. Y cerraba el libro con enorme cuidado:

–Hasta el sábado, Máscula, hija –le susurraba a las páginas.

Y luego llamaba al dependiente y le devolvía el volumen.

–Muchas gracias –le sonreía–. Hasta el sábado.

–Hasta cuando usted quiera, doña Rósula –le contestaba respetuoso el dependiente y le acompañaba hasta la puerta.

«Estoy segura, Clementina –le decía a su amiga ya en la acera– que un día veré a mi Máscula. Un día se me aparecerá en el cuento, ya lo verá. Y si no, al fin del mundo. ¿No dicen que el mar arrojará al final los cuerpos de los ahogados? ¡Pues también los arrojarán los cuentos, ya lo verá usted!», le decía segura y encantada. Y las dos enfilaban ya la Gran Vía para torcer después por la calle de la Montera«.

(JJP –del libro «Caligrafía») (relato inédito)

(Imágenes:-1.- Chema Madoz.-Chemamadoz. com/ 2.-leyendo a la luz de una lámpara.-George Clausen.-1909/ 3.- Julia Margaret Cameron.-1867/ 4.-Juan Gris.-thomerama.tumblr/5.- un rincón tranquilo.-Victoria Park.-Wm Notman & Son 1915.- McCord Museum)

(Imágenes:-1.- Chema Madoz.-Chemamadoz. com/ 2.-leyendo a la luz de una lámpara.-George Clausen.-1909/ 3.- Julia Margaret Cameron.-1867/ 4.-Juan Gris.-thomerama.tumblr/5.- un rincón tranquilo.-Victoria Park.-Wm Notman & Son 1915.- McCord Museum)

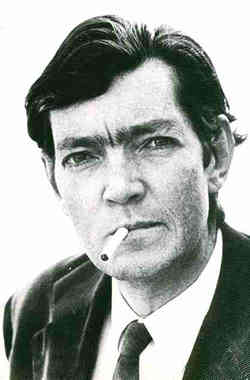

Aparecen ahora en MI SIGLO – encabezando el apartado Enlaces a mi obra – las cuatro entrevistas que Onda Cero ha tenido la amabilidad de proponerme hace pocas semanas preguntándome sobre mi trabajo periodístico y sobre mis tareas de corresponsal. La Radio ha querido titularlas respectivamente «Azorín», «Fellini», «París»y «Roma» y condensan algunas de las experiencias que he tenido la suerte de vivir como profesional. Escribo expresamente la suerte porque no siempre se encuentra uno en países y en épocas tan vibrantes de noticias. Yo he tenido esa suerte en Italia y en Francia, y cuando la suerte no ha venido hacia mí he ido yo hacia ella buscando aquello que más me interesaba, sin dejar de realizar, naturalmente, mi quehacer cotidiano de corresponsal.

Aparecen ahora en MI SIGLO – encabezando el apartado Enlaces a mi obra – las cuatro entrevistas que Onda Cero ha tenido la amabilidad de proponerme hace pocas semanas preguntándome sobre mi trabajo periodístico y sobre mis tareas de corresponsal. La Radio ha querido titularlas respectivamente «Azorín», «Fellini», «París»y «Roma» y condensan algunas de las experiencias que he tenido la suerte de vivir como profesional. Escribo expresamente la suerte porque no siempre se encuentra uno en países y en épocas tan vibrantes de noticias. Yo he tenido esa suerte en Italia y en Francia, y cuando la suerte no ha venido hacia mí he ido yo hacia ella buscando aquello que más me interesaba, sin dejar de realizar, naturalmente, mi quehacer cotidiano de corresponsal.

El último fin de semana llegué con mi mujer al Hotel B., en la sierra de Madrid. Teníamos reservada habitación desde hacía bastante tiempo y el día, que contra todo pronóstico se había ido estropeando pocas horas antes, me hizo decir nada más dejar las pequeñas maletas en la habitación:

El último fin de semana llegué con mi mujer al Hotel B., en la sierra de Madrid. Teníamos reservada habitación desde hacía bastante tiempo y el día, que contra todo pronóstico se había ido estropeando pocas horas antes, me hizo decir nada más dejar las pequeñas maletas en la habitación: