«Cada día, durante dos, tres o cuatro semanas, me siento delante del mismo paisaje – cuenta Marcel Bénabou en » Por qué no he escrito ninguno de mis libros» -: las pendientes secas de los Prealpes, los bosques del valle del río Chevreuse aún cubiertos por la niebla, las laderas peladas del Ventoux, o bien el árbol solitario del jardín de Vert, cuyo tronco muerto se ha vuelto casi invisible, debido a la tupida y encarnizada profusión de la hiedra que lo atenaza y lo invade todo. Yo, que en mucho tiempo nunca había tenido la ocurrencia de mirar de verdad la naturaleza, voy iniciándome poco a poco en la contemplación minuciosa. Aprendo a distinguir las diferencias entre los grises y los ocres de los peñascos, entre las múltiples variedades de verde. Sé seguir, y hasta prever, el desplazamiento de las masas de sombra y de luz según los momentos del día: por aquí, el sol va a hacer surgir una larga tira de agua entre dos orillas desiertas, allá tan sólo una hilera de chopos, algo más lejos unas cuantas casas viejas separadas por jardines, setos de madreselva, de jazmín o de clemátides. Me he prohibido a mí mismo cualquier otro solaz o esparcimiento: ni cigarrillos, ni alcohol, ni periódicos ni música penetran en esta habitación de austera ambientación. Los techos carecen de molduras, las paredes están sin empapelar, ni siquiera hay una fisura que alegre la vista. Pero si el paisaje que tengo delante de los ojos se modifica sin cesar, la cuartilla de papel blanco que tengo ante mí no cambia como quien dice en absoluto».

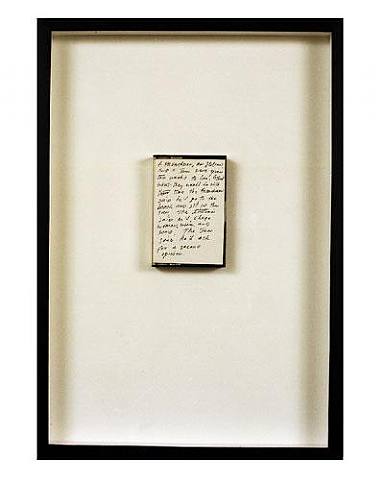

(Imagénes-1- Eyvind Earle- 1976/2.- Edward Steichen– 1899)

«¡Tantas manos para transformar este mundo, tan pocas miradas para contemplarlo!», escribió

«¡Tantas manos para transformar este mundo, tan pocas miradas para contemplarlo!», escribió  Cuando contemplo cómo las llamas parece que felizmente dejan de acosar a la belleza recuerdo aquellas palabras de

Cuando contemplo cómo las llamas parece que felizmente dejan de acosar a la belleza recuerdo aquellas palabras de

Como si nos tuvieran que llevar de la mano para aprender a contemplar espacios a los que no estamos acostumbrados, así muchos autores – como, por ejemplo,

Como si nos tuvieran que llevar de la mano para aprender a contemplar espacios a los que no estamos acostumbrados, así muchos autores – como, por ejemplo,