Rodamos hoy bastantes planos de la película, y por tanto avanzamos en cierto modo en alguna dirección, en un plató desconocido e imprevisto para mí pero que a mí me gusta y que no imaginaba: el sorprendente restaurante del novio de Sofía, el restaurante “Carême”, del que tanto me habían hablado. En el cine ocurren estas cosas, y en la vida también, son cosas inesperadas que hay que aprovechar; además, uno puede que se ahorre crear un plató propio , y eso es lo que me ha pasado a mí. Este restaurante, que es algo realmente muy original, está en las afueras de Madrid. Parece mentira que una idea y un local así se le hayan podido ocurrir a un hombre como Rubén, en apariencia tan insignificante, pero hombre muy listo y vivaz, con su figura pequeñita, y que todo lo que vale lo lleva dentro de su cabeza. Las veces que he hablado con él en el pasillo pienso que si se hubiera querido dedicar a cualquier otra cosa, a la medicina por ejemplo, o a la abogacía, lo habría hecho siempre de forma brillante, habría destacado lo mismo, porque es un excelente profesional con muchas ideas. Pero ha querido dedicarse en cambio a esto tan curioso como es el estudio de las salsas, las mezclas, los condimentos, y se ha puesto a investigar el comer humano como si fuera una asignatura pendiente y le fuera en ello la vida, toda una revelación o un acontecimiento. Pero sobe todo ha querido dejar una huella personal en la historia de la gastronomía. Por eso ha levantado este sorprendente restaurante. Rubén, yo lo he comprobado varias veces, posee una facilidad asombrosa para saltar de un plato a otro, introducirse por las vías culinarias y estar a la última en los avances gastronómicos, y a la vez dedicarse a revivir lo antiguo, y a la vez dar de comer a los demás. Todo un reto y todo un mundo. A mí su curiosa personalidad me atrae, con esa figura suya tan rotunda, oronda, pequeña, siempre sonriente, con un rostro que parece creado por un pintor. Debe de estar cerca de los cuarenta pero en su rostro sigue pareciendo un niño. Nunca se le va la sonrisa de la cara y tiene unas mejillas orondas y sonrosadas, algo brillantes, y con una nariz diminuta y chata, y el pelo rubio. Fellini decía que se sentaba frente a sus posibles actores para estudiarlos y lo que buscaba sobre todo eran rostros. Pues bien, aquí tengo yo este rostro rotundo de Rubén, que voy a aprovechar, como voy a aprovechar su asombroso restaurante “Carême” , un restaurante

sin duda único, que voy descubriendo poco a poco y que indudablemente es un hallazgo. Rubén me lleva hasta allí en su coche, y yo a mi vez me llevo a Susana, que aspira a ser un día mi asistente de dirección y a Germán, que entiende de sonido. En cuanto llegamos y nos abren la puerta, aquello es un verdadero descubrimiento. Lo primero que me sorprende son las grandes dimensiones del recinto. Yo creía que iba a encontrarme con un restaurante normal y pequeño, pero no es así. Enseguida pienso que esto puede servirme de plató. Me sorprenden las numerosas fotografías colocadas en las paredes que, según Rubén, corresponden a diversos grandes maestros cocineros de la Historia. Y también las pocas mesas que hay aquí — quizá ocho o diez— y que, me dice Ruben, esconden un secreto. Todo esto me recuerda a un museo: hay una serie de cartelitos informativos colocados entre fotografía y fotografía, y entre mesa y mesa, como si fuera esto El Prado y aspirara a formar parte de una galería espectacular. Me atrae tanto este conjunto que inmediatamente me entran ganas de filmar. “Ahí está, me dice Rubén, uno de los grandes cocineros de la Historia: Antonin Carême”, del que he tomado el nombre para bautizar a mi restaurante.” Y entonces descubro, cuidadosamente enmarcado en una de las paredes, un rostro redondo, bien peinado, una especie de medallón o efigie del siglo XVlll del que Rubén me empieza a hablar con pasión. Cubre ese rostro de Carême un muy alto sombrero blanco de cocinero, uno de esos gorros blancos tan comunes y que hemos visto tantas veces, y que Carême impuso como uniforme oficial. Y enseguida, instintivamente, empiezo con mis movimientos múltiples y nerviosos en torno a mi cámara. Todos los directores del mundo los tenemos. Antonioni, por ejemplo, se tiraba al suelo cuando necesitaba desde allí filmar mejor. Es lo lógico. Yo suelo dar unos pasos hacia atrás, me muevo mucho al rodar, voy, vuelvo, pienso. A veces estoy largos minutos sin decir nada, como un sonámbulo, andando arriba y abajo, observando, y los que están a mi lado no dicen nada, esperan, me respetan. Coloco las palmas de las manos para enfocar, las coloco en cuadrado, las giro, las coloco en rectángulo, luego en triángulo, después camino con las manos así cruzadas en el aire como si fueran mi cámara portátil personal, una cámara llena de dedos, de arrugas, que eso son mis manos, pero que me sirven mucho, es como un juego necesario con las manos, un tic, me imagino que los pintores tendrán los suyos, solemos hacerlo todos los directores, es una necesidad. Enfoco.

Pruebo a enfocar otra vez el rostro del cocinero Carême desde lejos y desde cerca, tal y como si lo tuviera ya centrado para obtener un primer plano, de nuevo doy más pasos, voy hacia adelante y hacía a trás y escucho mientras tanto a Rubén que me va contando cómo Carême deslumbró a sus contemporáneos. Mientras Germán va grabando su voz, recibo ( al menos eso creo) las primeras intuiciones para filmar. Escucho la voz de Rubén que narra una de las cenas celebradas en el castillo de Boulogne a mitad del XVlll, y lo hace con tal profusión de colores al hablar de las porcelanas y los cubiertos, que me traslado enseguida a aquella noche, y pienso que tal vez ahí sí sería muy aprovechable poner una voz “en off” que describiera los jardines mientras prosigo filmando despacio el rostro de Carême y la cámara se entretiene y desliza sobre su gorro blanco de cocinero, un cocinero histórico, como me sigue recordando la voz de Rubén, un cocinero que está en las antologías. Siempre me ocurre en las películas. Cuando oigo el sonido y la voz, y aquí la oigo perfectamente, mi mente se abre aún a nuevas imágenes que no esperaba, que a lo mejor no existen, pero que son mías, un jardín del siglo XVlll en el castillo de Boulogne lleno de plantas y recovecos, quizá de laberintos grises, azules o morados como en “El año pasado en Marienbad” que filmó Resnais y cuando allí la voz “en off” iba recorriendo despacio, muy despacio, como si hablaran las palabras, los pasos de las palabras, en un tono muy neutro, casi dormido, como sucede en este presente mío del castillo iluminado de Boulogne, y mientras el gorro blanco de Carême , altísimo, vigila desde su altura de la terraza cómo van y vienen las procesiones de las frutas recorriendo las sendas de este comedor al aire libre y entre naranjos, mientras fluye un agua desde una fuente cristalina, y el gran postre de Carême, gigantesco, se ve ya desde lejos como una torre, igual que una fortaleza de trufas, y ante el cual se inclinan los manteles y las porcelanas, los vestidos, los paladares y las iluminaciones.

Lo bueno del cine es esa mezcla de realidad y ficción que el sociólogo francés Edgard Morin resumía en “El hombre imaginario”. Pero no quiero que me asalte la cultura mientras estoy filmando. Rodar una película debe ser cine puro, o al menos un intento de ello, buscar imágenes para contar una historia, encadenar esas imágenes, ordenarlas, suprimirlas, añadirlas, montarlas, construir un mosaico que es la propia vida desordenada y caótica y el cine intenta presentar los matices y las intuiciones, pero lo que me pasa a mí es que llevo inserta la cultura desde hace años, sin duda por lo que he leído, como tantos hombres lo habrán hecho, y es como una especie de respiración interior de la que no consigo, ni quiero, desprenderme, entre otras cosas porque no puedo, porque viaja y transpira conmigo. Por eso me acuerdo de “El hombre imaginario” de Morin y de sus reflexiones, pero las aparto enseguida mientras ruedo, porque quiero filmar este rostro del cocinero y este singular restaurante, y también sus paredes, y todos los retratos de este local sin que la cultura me interrumpa, y tampoco el humor, que a veces se me escapa, el humor también transpira conmigo, pero hay momentos de humor y otros que deben quedar vacíos, sólo imagen, y el hombre imaginario en este restaurante imagina aquella noche del siglo XVlll, y las mayonesas blancas onduladas como el mar en los platos relucientes, y el brillo de las copas, y los dibujos de los manteles, y la cámara que va recogiendo ahora, inventando, recreando todo lo de aquella noche, lo va acercando, ya lo tenemos aquí, ya lo tengo encuadrado en mi ojo de presente, se hace presente, como se hará presente en la oscuridad de la sala cuando el espectador se transforme en hombre imaginario y se quede absorto ante la pantalla que le cuenta una historia.

Pero para esto tengo que buscarme quizá un actor. Un actor que haga de Carême. Porque Carême , por lo que me cuentan, fue un personaje sorprendente. Por lo que me va diciendo la voz de Rubén mientras sigo filmando, Carême pertenecía a una familia muy humilde, una familia de 25 hermanos, y fue abandonado por su padre a los 12 años. A los 20 era ya un adelantado aprendiz de cocinero y un adelantado aprendiz de escritor. También tenía dotes para ser arquitecto. Era muy listo, un “ladrón de ideas”. Cocinó y escribió muchos libros. “El pastelero real parisiense”, por ejemplo, con 41 dibujos suyos. Dibujaba muy bien. Dibujaba postres en forma de escudos, de lanzas, de flores. Todo el azúcar y las natas y las frutas se insertaban en sus dibujos. Las damas introducían sus cucharillas en los bordes de aquellos dibujos, los probaban, y el postre se derretía en sus paladares. Escribió sobre todo los cinco volúmenes de “El arte de la cocina en el siglo XlX”. Tengo .que buscarme, pues, un actor que pueda hacer de Carême. Los actores necesitan sentir detrás de ellos el ojo del director que les siga, aunque sea de lejos, la seguridad de ser observados y guiados, porque si no solos se pierden. Se creen divos, pero dependen siempre de la mirada del director más aún que de sus palabras, necesitan sentir su mirada, el actor no es nadie sin esa mirada, y esa mirada soy yo, que le guía en la distancia, y que le va a decir cómo representar a Carême, un tipo muy completo, viajero, amigo de reyes y de gente famosa y que, concentrado en la Biblioteca Nacional de Paris, escribe y escribe recetas, como también toma notas cada noche al volver de cenar y de observar en el Mercado de Les Halles. Sin duda necesito un actor, pero a veces pienso si esto de hoy no podría ser simplemente un gran documental. Aunque es mejor crear una historia. Siempre mis dudas. Cuando se leen los paseos solitarios de Bergman en su isla de Farö, se le ve caminar entre dudas, incertidumbres y aciertos. También con decepciones y mal humor. Pero sobre todo con dudas. Qué hacer con Ingrid Thulin, con Liv Ullmann o con Gunnel Lindblom, se pregunta Bergman, solamente su viejo amigo, el director Victor Sjöström , le comprende, le ayuda y le calma. Por tanto, dudo si hacer un documental aparte, que no pertenezca a mi película o decidir contar esa vida de Carême interpretada por alguien. He de resolverlo. Filmo lentamente. Voy pasando despacio sobre este restaurante lleno de cosas insospechadas, cuadros alineados, mesitas con manteles blancos y rojos, y me detengo con mi cámara en cada uno de los cartelitos de las paredes que informan sobre los menús. Es todo asombroso. Una sorpresa cinematográfica. Y un regalo inesperado para un director como yo. Me descubre Rubén mientras sigue hablando a mi lado, que lo insólito de este restaurante — y de lo que él más se enorgullece— es la distribución y el cometido de las mesas. Resulta que en cada una de ellas el cliente sólo puede degustar un plato único y singular. O un consomé. O un caldo. O un potaje. O una carne. O unas croquetas. Todo tal y como lo inventó y guisó Carême en el siglo XVlll y que ahora este restaurante lo ofrece en homenaje a su memoria. En este momento, a media mañana, mientras sigo filmando, aún no han llegado los comensales. Está el equipo de camareros comiendo en una habitación interior, pero me cuentan que a la una en punto el local se llena de gente. Cada uno de los clientes — lo ha hecho con una enorme antelación de días —,ha escogido ya su mesa y su menú. “Consomé blanco de volatería”. “Fondo oloroso de faisanes”. “Jugo de pescado”. “Cordero cebado gastrónomo”. “Potaje primaveral”. “Potaje de castañas a la Lionesa”. “Potaje de cangrejos de río” “Croquetas de patata”. “Salsa al champán”. Acerco ahora mi cámara a una de estas mesas y filmo el tarjetón elegante y dorado que reposa encima del mantel y que no es otra cosa que la receta de un plato para satisfacer la curiosidad del comensal, algo nunca visto— o al menos yo no lo había visto nunca — en un comedor. “Salsa al champán” se lee en el tarjetón : “se preparan dos lenguados medianos. Cortarlos en escalope y ponerlos en una cacerola para estofados con media botella de champán, dos puñados de champiñones, dos cebollas y dos zanahorias finamente cortadas,un diente de ajo, un poco de pimienta molida y nuez moscada. Poner a fuego lento todo ello durante treinta minutos, pasar esta esencia por el colador, agregarle dos cucharadas de estofado de salsa alemana y añadir un vaso de champán. En el momento de servir, poner un poco de helado y de mantequilla de Isigny.”

Entonces paseo lentamente la cámara por todos los recovecos y sorpresas de este restaurante “Carême”, me detengo sobre los manteles y los cubiertos y pienso que he aprovechado bien mi día y mi trabajo.

José Julio Perlado

(del libro “Carnet de un director de cine”)

relato inédito

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

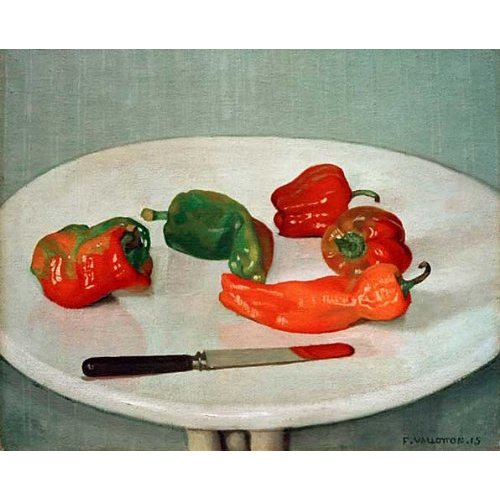

imágenes- 1- wikipedia/2- Félix Vallotton/ 4- Carême- wikipedia/