“… Pasaron limpiadoras sin hacer caso ni a perros ni a caballos, y el pasillo del eco volvió a llamarme desde lo más hondo de sí mismo y yo avancé por el gran corredor, y fue el color y la luz lo que me atrajo, pasé ante el sereno Cristo de Velázquez, oí las ruecas en giro que hilanderas movían, apuntaron al cielo lanzas, y se nubló el mirar de los borrachos, yo iba solo, pasillo adelante, creía que el suelo era firme y sólido, cuando de pronto todo empezó a temblar, lo oye usted, ya no es únicamente la habitación de mi pensión, es la escalera del Museo del Prado, son las estancias, las galerías, los ascensores, soy yo, precipitado de escalón en escalón, es el Sordo de nuevo, el genial Sordo aragonés escondido en un viento negro de pinturas el que me levanta de modo impetuoso y abrupto y soy arrastrado y elevado en el aire, miré a Goya y vi que yo y el Prado éramos uno volando, se habían desenterrado los cimientos del Museo, las cornisas, las ventanas, los pórticos, los vestíbulos, las piezas de las claraboyas y las cúpulas se habían recogido en sí mismas y sin desintegrarse, ni perder un cristal ni una piedra, y formando un todo conmigo mismo, comenzaron y comenzamos a girar sobre el Paseo del Prado y un vendaval fuerte e interno nos desplazó primero hacia el Jardín Botánico, y luego retrocedimos a los Jerónimos, y desde lo alto vi el techo de las naves de la iglesia, y luego nos empujaron hacia la Bolsa en su remolino, y eran entonces las ocho de la tarde y muchos madrileños y turistas nos señalaban perplejos desde abajo, desde las aceras, vio usted alguna vez al Prado volando, yo jamás lo había visto, yo iba rozando árboles, Goya

me echó encima un manto gris y de un verde oscuro, o mejor, abrazó todo el Museo en levitación con una capa de tinieblas enormes, pliegues de tempestad y de velocidad, y tomamos impulso, y era milagroso ver los cuadros de todas las salas colgados y sin dañarse, viajando, y Goya levantó el brazo como hace en Asmodea o el Destino, y el destino nos llevó encima de Madrid, y no fue el diablo cojuelo que yo había leído en la Biblioteca Nacional, no, no fue aquel diablo de Vélez de Guevara el que nos empujaba, porque ni un techo, ni una casa, ni un tejado se abrió a nuestro paso, El Prado seguía volando lento sobre Madrid y lo hacía intacto y vacío de gentes y Goya y yo solos dentro del Museo sentimos que el espacio de todos los pinceles se reunía como un círculo mágico, y volúmenes y rostros de hombres y mujeres quedaban en las embobadas calles mirándonos volar, y algunos espantados, y otros boquiabiertos, y los más muy escépticos, y miramos la ciudad de Madrid en el espejo del tiempo, y desde el monumento alado estuve viendo las altas terrazas de la margen izquierda del Manzanares, y los fosos antiguos ya hoy tapados, y desde el norte, desde encinas y jaras, pasé y pasamos el Museo y yo sobre ocultos barrancos que ahora cubrían calles como la de Leganitos o la llamada de Segovia, y Madrid debajo de nosotros iba desperazándose hacia el Este, y el Museo cubrió con su sombra aquel estirarse de Madrid desde el lugar donde estuvo el antiguo Alcázar hacia los arrabales, y yo no tuve que asomarme a

ventana alguna porque el suelo del Prado era tan transparente que vi como a través de una pantalla aquellos arrabales de San Ginés y de San Martín, de Santo Domingo y de Santa Cruz, y nos miraban algunos en las esquinas admirados del modo en que viajábamos, pero el Museo y yo, es decir, el arte sobre Madrid, la realidad y la ficción exaltada y creadora, pasó por lo que había sido la Puerta de Guadalajara, y cruzó luego la Puerta del Sol, y contemplé yo entonces las torres mudéjares de San Pedro y de San Nicolás y el arco gótico de la torre de Luján, y a esa hora, serían ya las ocho y cuarto, aquella mole tan liviana del Museo en la que yo viajaba dio una vuelta por la Plaza Mayor y desplazándose en giros circulares voló muy suave por encima de la Puerta de Toledo, y luego tornó a Embajadores, y después a Atocha, y luego a la glorieta de Bilbao, y a Colón, Cibeles y el Retiro, y miré a Goya que me seguía señalando un rumbo que yo no llegaba a comprender, y estuvo el Prado de pronto otra vez por las plazas de Tirso de Molina y de Santa Ana, y entró por Conde Duque, vi derribados muros y cercas, y entramos en el barrio de Salamanca, y la

sombra del Museo cubrió también y a la vez Cuatro Caminos, y ya adquirimos algo más de altura y Madrid se fue empequeñeciendo, y un polen blanco, un púrpura de mayo cayendo en motas, no me dejaba ver a lo lejos el vecino Alcalá de Henares, y Aranjuez al sur, y San Martín de Valdeiglesias tendido en el oeste, y al norte Somosierra, y fue de repente, y era aún de día porque era tarde limpia de primavera, cuando de pronto allí, en lo alto, yo me sentí absorbido, no, no sé ahora explicarlo, sentí de repente que me sorbían, y vi que mi cerebro se alargaba, quedó desnudo, y el dios del tiempo me apretó la cintura del cerebro con sus dos manos y abrió la enorme boca el tremendo gigante Saturno y dilató los ojos, y allí, sobre Madrid y en el aire y sin poder yo chillar porque era devorado, me empezaron a engullir lentamente, y comencé a sangrar por todas partes, y yo ya no tenía mente, ni ojos, ni facciones, ni cuello, y Saturno me tragaba entre sus fauces, quién era yo, me pregunté sin contestarme, por qué me devoraban, ni me oí ni me ví, sólo noté muy rápido que un ramalazo despeinado, un brochazo de Goya en gris y en negro me arrancó con violencia del rojo de la sangre, y el genial Sordo fue bajando muy lentamente el Prado, y así bajamos, así lo hice yo, y el Museo descendió muy poco a poco, el tiempo bajaba junto al arte, y yo con los artistas, aquel silencio de galerías en que me había quedado comenzó a andar, otra vez se extendió, y anduve por las salas, estaba el Prado sólido de nuevo, sólido y solitario, intacto, las luces encendidas en cada corredor, las sedas tapizadas, los lienzos contemplando cómo yo iba avanzando, y volví a oír llaves al fondo, y limpiadoras, y anduve y anduve quizá horas o quizá segundos, no lo sé, ya la negrura de las pinturas del Sordo pareció apaciguarse, y se hicieron corro sombras rodeándose a sí mismas, escuché aún toses de viejas calaveras que murmuraban algo en aquel arre, bajo mis pies, y luego un perro asomó en un rincón, perrillo pintado por Francisco de Goya, afanado por no quedar hundido ni enterrado, angustiado, asomando sólo la cabeza, escarbando su esperanza para alcanzar una luz y un liso espacio de un vacío gris amarillento.”

José Julio Perlado

(del libro “Ciudad en el espejo”) ( texto inédito)

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

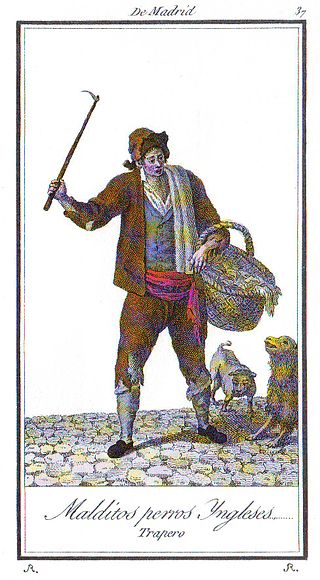

(Imágenes—1-Goya- Asmodea- Museo del Prado/ 2- Goya- romería de San Isidro- El Prado/ 3-Goya- Duelo a garrotazos – El Prado/ 4- Goya- escena de toros – museum syindicate/ 5-Francisco De Goya- perro semihundido – Museo del Prado)