«Son palabras blancas«, dijo Susan, «como los cantos rodados que se encuentran en la playa».– escribe Virginia Woolf en «Las olas«.

«Son palabras blancas«, dijo Susan, «como los cantos rodados que se encuentran en la playa».– escribe Virginia Woolf en «Las olas«.

«Mueven la cola a derecha e izquierda cuando les habla», dijo Bernard (y así se expresa en esa misma novela). «Menean las cola, agitan la cola, se mueven por el aire en rebaño, ahora aquí, ahora hacia allá, avanzan juntas, ahora se separan, ahora se reúnen».

«Mueven la cola a derecha e izquierda cuando les habla», dijo Bernard (y así se expresa en esa misma novela). «Menean las cola, agitan la cola, se mueven por el aire en rebaño, ahora aquí, ahora hacia allá, avanzan juntas, ahora se separan, ahora se reúnen».

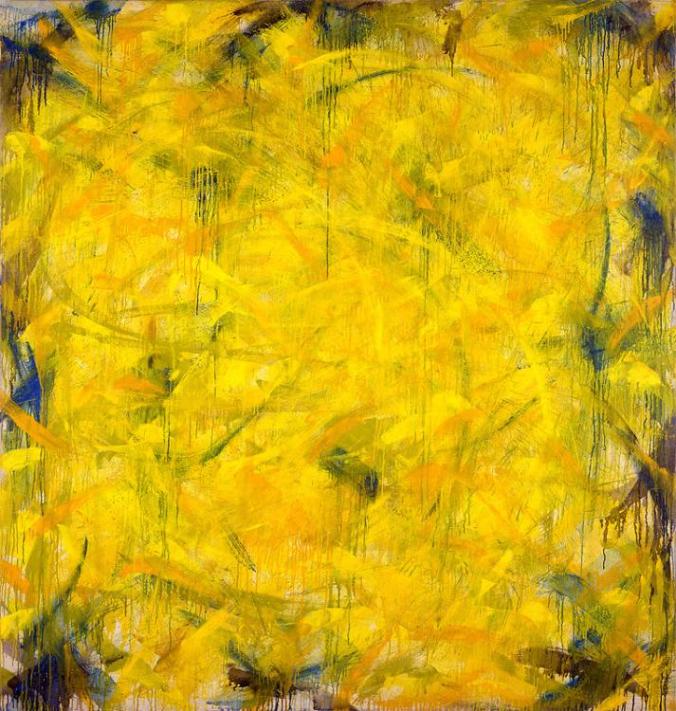

«Son palabras amarillas, son palabras flamígeras», dijo Jinny. «Me gustaría tener un vestido llameante, un vestido amarillo, un vestido leonado, para ponérmelo, para ponérmelo por la noche».

El color destaca en esta novelista inglesa de modo indudable.»Ahora se han ido todos, dijo Louis. «Estoy solo. Todos han entrado en la casa para desayunar, y he quedado en pie junto al muro entre las flores. Es muy temprano, antes de las clases. Flor tras flor puntean la profundidad verde. Los pétalos son arlequines. Los tallos surgen de los negros hoyos. Las flores nadan como peces de luz, en la superficie de las oscuras aguas verdes. Sostengo un tallo en la mano. Soy el tallo. Mis raíces descienden hasta las profundidades del mundo, a través de tierras secas, de roca, a través de húmedas tierras, de vetas de plomo y de plata. Soy todo fibra. Todos los temblores me estremecen, y el peso de la tierra oprime mis costillares. Aquí, mis ojos son hojas verdes que no ven. Soy un chico vestido de franela gris, con un cinturón de hebilla en forma de serpiente, aquí. Allá, abajo, mis ojos son los ojos sin párpados de una estatua de piedra en un desierto junto al Nilo. Veo mujeres que pasan, con cántaros rojos, camino del río».

Son los colores los que que dan un tono especial a esta novela de Virginia Woolf, como serán los sonidos en otros paisajes y en diversos novelistas (se ha hablado, por ejemplo, de «la gran oreja» de la francesa Nathalie Sarraute, – del rumor que retiene su prosa – o de lo visual en Robbe-Grillet). Paisajes y ciudades quedan apresados por distintos estilos y en el caso de «Las olas»– como recordó el crítico Ralph Freedman – «los poemas en prosa describen simultáneamente un ciclo del alba al anochecer, de la primavera al invierno, del amanecer de la historia a su declinamiento e inminente perdición. (…) El sol pasa por todas las fases en las que, por ejemplo, el calor de la cosecha de verano se identifica con el intenso calor de las primeras horas de la tarde».

Son los sentidos en la literatura: son el ojo, el oído y la voz.

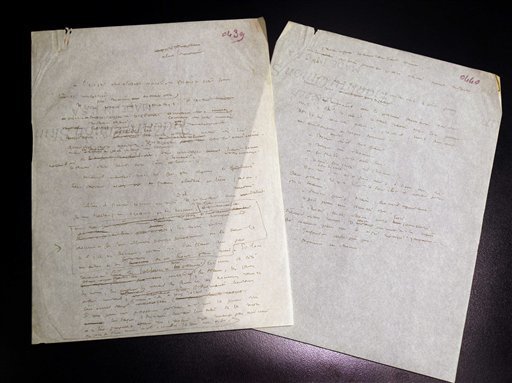

(Imágenes.1.-Norman Bluhm/ 2.-Isaac Layman.-2011.-Frye Art Museum/ 3.-Grace Gollen.-Hampstead Road.-1934.-petipoulailler/4- Giuseppe de Nittis.-/5.--Pete Turner.-Time Square 1958/ VirginiaWoolf en Monk.-Sussex)