Toshiko Sasaki, empleada del departamento de la Fábrica Oriental de Estaño; el doctor Masakazu Fujii ,a las puertas de su hospital privado; la señora Hatsuyo Nakamura, viuda de un sastre; el sacerdote jesuita Wilhelm Kleinsorge; el doctor Terufumi Sasaki, miembro del personal quirúrgico del Hospital de la Cruz Roja; el reverendo Kiyoshi Tanimoto, pastor de la Iglesia Metodista: todos ellos fueron convocados por el gran periodista John Hersey en su «Hiroshima» (Turner), un libro clásico en los anales del reportaje novelado.

Toshiko Sasaki, empleada del departamento de la Fábrica Oriental de Estaño; el doctor Masakazu Fujii ,a las puertas de su hospital privado; la señora Hatsuyo Nakamura, viuda de un sastre; el sacerdote jesuita Wilhelm Kleinsorge; el doctor Terufumi Sasaki, miembro del personal quirúrgico del Hospital de la Cruz Roja; el reverendo Kiyoshi Tanimoto, pastor de la Iglesia Metodista: todos ellos fueron convocados por el gran periodista John Hersey en su «Hiroshima» (Turner), un libro clásico en los anales del reportaje novelado.

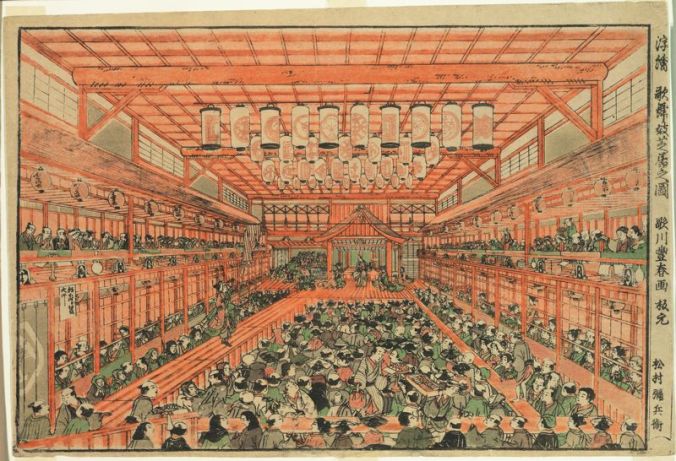

Hersey – de la escuela del New Yorker igual que Lilian Ross – eligió a seis personajes-testigos, supervivientes de la gran explosión y la gran barbarie del 6 de agosto de 1946. Eran individuos singularmente escogidos para trazar sus vidas en un relato eminentemente sobrio entre tantas muchedumbres japonesas que ya siglos antes grandes pintores, como Matsanobu Okumura, quisieron retratar tanto en las calles de Edo y sus populosas tiendas como en sus inmensos teatros.

Hersey – de la escuela del New Yorker igual que Lilian Ross – eligió a seis personajes-testigos, supervivientes de la gran explosión y la gran barbarie del 6 de agosto de 1946. Eran individuos singularmente escogidos para trazar sus vidas en un relato eminentemente sobrio entre tantas muchedumbres japonesas que ya siglos antes grandes pintores, como Matsanobu Okumura, quisieron retratar tanto en las calles de Edo y sus populosas tiendas como en sus inmensos teatros.

Era la multitud. Multitudes que vemos hoy en los telediarios con el llanto interior apenas deslizado ante el impacto de las catástrofes. Van y vienen esas multitudes entre la tragedia y el esfuerzo, entre el destino y la superación. Hersey quizá hoy volvería a escoger a seis personajes para intentar narrar en montaje paralelo lo que ocurre en Japón. Escrupulosa veracidad quiso tener entonces el periodista envuelta en pliegues novelados y en procedimientos literarios para alcanzar la dimensión humana y la calidad de experiencias vividas.

Era la multitud. Multitudes que vemos hoy en los telediarios con el llanto interior apenas deslizado ante el impacto de las catástrofes. Van y vienen esas multitudes entre la tragedia y el esfuerzo, entre el destino y la superación. Hersey quizá hoy volvería a escoger a seis personajes para intentar narrar en montaje paralelo lo que ocurre en Japón. Escrupulosa veracidad quiso tener entonces el periodista envuelta en pliegues novelados y en procedimientos literarios para alcanzar la dimensión humana y la calidad de experiencias vividas.

Experiencias que hoy son ejemplo en imágenes del dolor y de la contención.

Experiencias que hoy son ejemplo en imágenes del dolor y de la contención.

(Imágenes:-1.-Matsanobu Okumura.-el teatro nakamura- za.-1745.-wikipedia/2.-Matsanobu Okumura.-una calle de Edo-1780/ 3.-Toyoharu Utagawa.- interior de un teatro.- 1776.- The Art Museum of Chicago/ 4.-Richard Avedon.-lotus feet livejournal)